北海道浜中町のブランディングに挑戦する

経営学部 教授 冨沢 日出夫

- #地方創生・産学連携

- #商品企画

- #地域

- #フィールドワーク

私たちのゼミでは、地域創生をテーマとして活動を展開していますが、いわゆる「賑わいの創成」を最終目標には掲げていません。

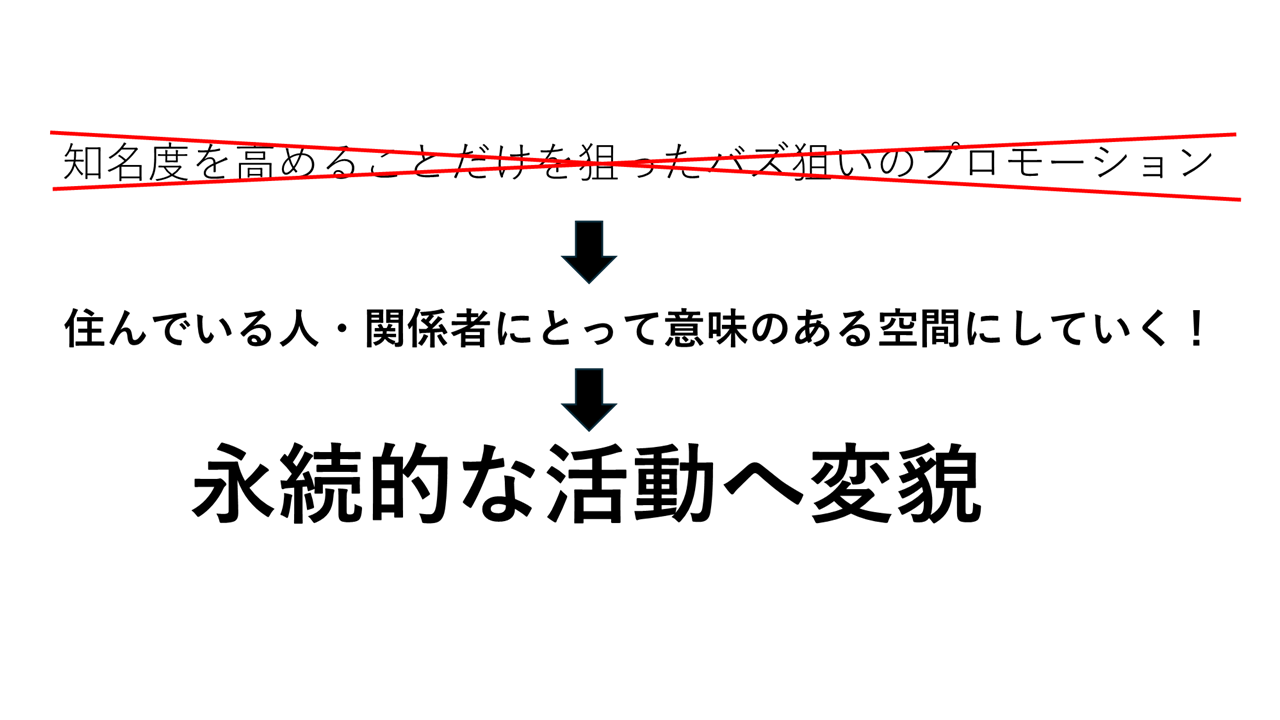

現在、さまざまな地域で地域創生活動が展開されていますが、そのほとんどが「賑わいの創成」や「交流人口の増加」を最終目標としており、ともすれば「人がたくさん来ればよい」といった発想で事業展開がなされているケースが極めて多いと感じています。そのため、事業開始時には確かに人も集まり、それなりの賑わいや経済効果がもたらされますが、数年も経つと賑わいは薄れ、集客も減り、その結果、事業維持の経費が重く自治体にのしかかるケースも多く見受けられます。地元の人たちにとって、負担としか感じられないような地域創生の失敗例も珍しくありません。

私たちは、そもそも地域創生とは、その地域の住人や関係者にとって、「意味のある空間」とするための取り組みを展開することではないかと考えています。必ずしも「賑わいの創成」だけが地域創生の真の狙いではないはずです。「意味のある空間」の「意味」には、暮らす意味のある空間、訪れる意味のある空間、滞在する意味のある空間、その土地の産品を手に取る意味のある空間など、さまざまな意味が込められています。誰かにとって何らかの意味を持つ空間へと変えていく取り組みこそ、真の地域創生ではないかと考えているのです。

そこで私たちが目を向けたのが地域ブランディングです。地域ブランディングは「地域に何らかの『価値あるイメージ』を定着させる」取り組みといっても良いでしょう。この「価値あるイメージ」と私たちが志向する「意味のある空間」がマッチするものかどうかは、取り組んでみないと何ともわからないところです。しかし、単なる「賑わいの創成」や「交流人口の増加」を狙う、ありがちな地域創生策ではなく、その地域に変化をもたらし、その土地に住む人たちが誇りを持てるような真の地域創生の姿を、私たちのゼミでは試行錯誤しながら探っていきたいと考えているのです。

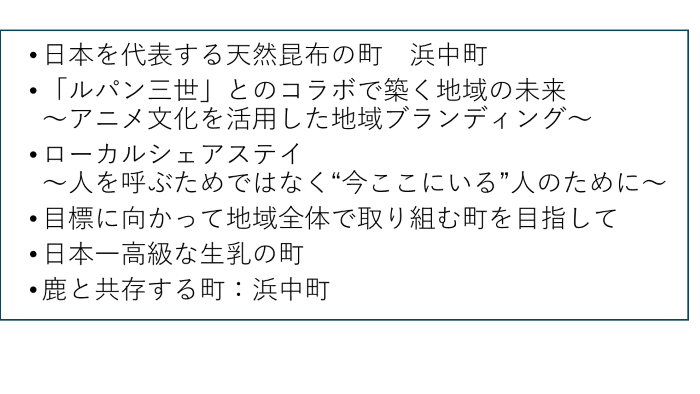

このような浜中町に「価値あるイメージ」を定着させる取り組みをどのように企画立案していくか、私たちの挑戦が始まりました。オーソドックスにSTP分析やSWOT分析などのマーケティング的手法を用いた分析、企画立案を進めました。ゼミ活動1期生の検討結果は浜中町の石塚副町長、浜中町役場商工観光課の赤石課長にZoom配信により報告させていただきました。今回は主に以下のような内容でチームごとにご報告しました。

石塚副町長からは、実際に町として取り組んでみたい企画がいくつもあるとおっしゃっていただき、第1期としては手ごたえを感じています。地理的にも遠く、情報収集などに大きな制約がありますが、ゼミ生全員がまるで現地にいるかのごとく熱心に取り組んでくれました。

関係者の協力を得て、私たちのゼミ活動も順調にスタートしましたが、地域創生のあるべき姿を見いだすことは難しく、正解のない領域です。息の長い取り組みとなると考えています。

今後は第2期生にバトンを渡し、「意味のある空間」としての「価値あるブランドイメージ」をどのように浜中町に定着させるか、新しい地域創生のあり方を将来的には私たちのゼミから発信できればと考えています。