小田原発“飲むジェラート” で描く持続可能なWell-Beingモデル

人間・社会・環境のWell-Beingを科学的視点でデザインする

情報マネジメント学部 講師 中野 耕助

- #地方創生・産学連携

- #商品企画

- #地域

- #フィールドワーク

私がこれまで取り組んできた研究開発は、人を中心とした“人に優しいモノ・コトの研究開発”でした。これまでは、福祉用具の研究や、働く環境と心と身体の健康についての研究、さらに、組織の風土やマネジメントとそこで働く人の満足度の関連研究など、「人」に関わるテーマを中心に研究を進めてきました。

大学教員となり初めてゼミを担当することとなった私は、22名のゼミ生とともに歩むこれからの時間に、どんな挑戦と成長を込めようか、と考えました。そして、私の専門である「人」と「環境」という軸で、“イキイキ・ワクワクする社会”の実現をみんなで目指したいと想い、ゼミ活動をスタートしました。

私がゼミを担当する以前から、「シニアネットワークおだわら&あしがら(以下、SNOA)」の前代表である市川様とご縁があり、お話を伺う機会がありました。その中で私が強く感じたのは、SNOA様の取り組みこそが、これからの超高齢化社会において本当に必要とされるものだという確信でした。

SNOA様は、「65歳で仕事を引退したシニア世代が、生きがいを持ち、健康で充実した生活を送ることができるよう、人と人をつなぐ交流や活動の場=“居場所”を提供する」ことを目的とされており、具体的な活動として、みかん農園活動や学習支援など幅広く活動をされています。こういった活動は、これからの社会を支える大きなヒントがあると感じました。

しかしながら、耕作放棄地を活用したみかん農園では、農家出身ではないシニアの方々が集い、草刈り・施肥・剪定・収穫といった作業を行っていることから、みかんの外観が必ずしも市場で通用する品質に整わず、破格で販売せざるを得ないという現実も伺いました。このような素晴らしい活動である一方で、さまざまな課題も抱えていることに気づきました。

こういった背景から、何かお手伝いできないかと考え、ゼミの課題解決型のプロジェクトとして始動するきっかけになりました。

ゼミ生22名に、SNOA様の素晴らしい取り組みや現状、そして抱える課題について紹介したところ、非常に強い関心を示してくれました。そこで、SNOA様の課題を解決するプロジェクトが、ゼミ活動として本格的に始動することになりました。

毎週のゼミでは、課題を解決するために何か新しいアクションを起こそうと企画を練る中で、学生はある重要な気づきを得ました。それは、どんな取り組みにも「ヒト・モノ・カネ・情報」といった資源が不可欠であるということです。

本学は経営学を基盤としており、経営資源の重要性は授業の中で当然のように学んできた内容です。しかし、実際のプロジェクトを通じて、それらの理論が現実の活動と結びつき、体感できたことは、まさに「学びを実践する」経験になったのではないかと思っています。本学の建学の精神には「知識は実際に役立ってこそ価値がある」という理念が掲げられています。今回の活動はまさにそれを体現する貴重な機会になったと感じています。

活動を進める中で、ゼミ生は「カネ」という資源の不足に直面し、「先生、どうしましょう……」と相談に来ました。そこで私は、事前に調べていた「おだわら若者応援コンペティション」への応募を提案し、「補助金を獲得しよう!」と背中を押しました。学生たちは補助金獲得に向けて自ら企画書を作成し、さらに実際の商品の共同開発に協力していただける店舗を探すために、自分たちでアポイントメントを取り、交渉を重ねました。

こうした学生主体で動いた一連の活動プロセスは、これからの社会で活躍するための必要な学びであったと確信しています。何度も私が手助けしようかと自問自答しましたが、ぐっと我慢して見守りました。結果的に、関係者である小田原市様、SNOA様、龍宮堂様には大変ご迷惑をおかけしたと思います。しかし、学生を温かく見守りご指導いただけたことに深く感謝いたしております。改めて記して感謝申し上げます。ありがとうございました。

学生たちは、みかんを用いた商品開発に取り組むにあたり、まずはみかんの品種や栽培環境について理解を深めるため、実際に現地を訪問しました。また、みかんを持ち帰り、品種による酸味や甘さを自身で確かめるため、教室内で試食会もしました。また、SNOAの前代表の市川様をお招きし、みかんの栽培活動やその過程で生じる課題についてのご講義もいただきました。

こうした事前学習を通じて学生たちは、「外観が悪いことで商品価値が下がってしまう」という課題をどう乗り越えるかを考察し、「できる限り多くのみかんを活用し、幅広い層が手に取りやすい商品をつくる」というコンセプトを掲げ、企画をスタートさせました。ゼミでは毎週、ホワイトボードや付箋がアイデアで埋め尽くされるほど、活発なアイデア出しが行われました。ゼミの時間だけでは足りず、学生たちは夜の8時や9時まで自主的に残って話し合い、最終的な企画案を絞り込んでいきました。

その結果、「気軽に手に取ってできる動作」である“飲む”という行為と、「みかんの使用量を多く確保できる食品」である“ジェラート”を組み合わせた、「飲むジェラート」というアイデアが生まれました。

学生たちはこの実現に向けて、小田原市内のさまざまなジェラート店に自らアポイントメントを取り、交渉を重ねた結果、龍宮堂様にご協力いただけることになりました。商品企画は学生が担当し、開発は龍宮堂の小西様に依頼する形で、プロジェクトは本格的に始動しました。

完成した「飲むジェラート」には、“ドリンク”と“ドリーム”から「ドリ」を、そして“ジェラート”から「ジェラ」を取り、商品名を「Dorijera(ドリジェラ)」と命名しました。Dorijeraの味の追求は専門店である龍宮堂様にお願いし、商品パッケージのイラストなどは学んだ色彩科学を応用し、誰もが形や色の識別がしやすいユニバーサルデザインで魅力あるパッケージを開発しました。

「Dorijera」の試飲会をおだわらイノベーションラボで開催したところ、小田原市民の皆さまから「パッケージがすごく素敵!」、「自然な甘みですごくおいしい!」など非常に高い評価とご好評をいただくことができました。

「おだわら若者応援コンペティション」の最終実施報告会では、企画から実際の商品ができあがるまでの活動を小田原副市長に報告しました。また、本プロジェクトを小田原市の方々に知ってもらうことで、小田原市に対しての愛着や誇りに影響を与えることができるのか、についても調査した結果を報告しました。

小田原副市長からは、「実際に企画から商品開発までとできあがったプロダクトの評価だけでなく、そのプロダクトや開発活動が市に対してどのような影響を与えたのかまで分析されている視点も素晴らしい」というお褒めの言葉をいただけました。

これらの活動は、さまざまなメディアにも取り上げていただきました。多くの課題を掛け合わせることでプラスに変換できる、持続可能なWell-beingモデルを構築することができたと思っています。

「おだわら若者応援コンペティション」の最終実施報告会を経て、改めて調査したデータやいただいた意見をもとにさまざまな仮説を立てながら、調査担当チームの学生とディスカッションしました。そこで、いくつかの問いが出てきたところで、先行研究調査や取得したデータの探索的な解析を進めたところ、産官学連携の本プロジェクトがシビックプライド(市への愛着や誇り)という指標に影響を与えられていることを明らかにすることができました。

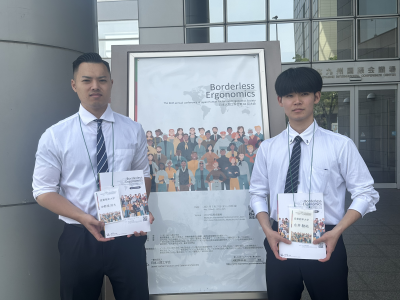

以上の結果を、調査・分析担当をした学生が「日本人間工学会第66回大会」で「地域資源を活用したプロダクト企画開発の活動がシビックプライドに与える影響の検討」というテーマで発表をしました。学会ではフロアから質疑応答があり、活発な議論が行われました。1年生からゼミを担当している学生でもあったことから、その成長ぶりは大変頼もしい光景となりました。

さらに、本プロジェクトでは単なる商品開発にとどまらず、商品が誕生する過程そのものにどのような価値があり、またそのプロセスを地域の方々に共有することで、どのような好影響(副次的効果)が生まれるのかについても検証しました。

大学が主体となって関与することで、単なる商品の価値にとどまらず、社会に対してどのような新たな価値を創出できるのかを可視化できた点は、本プロジェクトにおける大きな成果の一つであり、極めて意義深いものとなりました。

最後に、本プロジェクトが最後まで完遂できたことは、関係者の皆様の多大なるご支援とご協力によって成し遂げられたものであり、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。