進化が未来を切り拓く、

生物学から学ぶ企業戦略

経営学部マーケティング学科 横井真人 ゼミ

- #業界・企業研究

- #リサーチ

- #経営戦略

- #組織・人材

ゼミ概要

ゼミの研究テーマは「進化論」ではなく「企業戦略論」です。その戦略の結果としての企業の進化に着目します。経営者はよく「会社は進化し続ける必要がある」と言います。なぜなら市場環境や顧客ニーズは常に変わり、企業が生き残るためには社員も変化し続ける必要があるからです。ダーウィンの進化論の概念をフレームワークに、企業がどう戦略を立てて市場に適応してきたのかを探求し、進化を予測します。同時に、歴史・社会学・文化人類学の視点を学び、グループディスカッションを通して論理的思考とファシリテーションスキルを養い、未来のビジネスリーダーとしての力を身につけます。

- 研究テーマ

- 進化論の概念を使い、企業戦略を探求する

- ゼミの特徴

- 基礎力アップ訓練 業界研究

- 主な活動

- コミュニケーション能力、情報収集・分析能力、ロジカルシンキングを学び、人と違う視点で業界と企業を理解します

- ゼミ生の進路

- 特定の業界に偏らず様々

| 個人ワーク |  |

グループワーク |

| 学内活動 |  |

学外活動 |

| 理論 |  |

実務 |

横井ゼミ3つのキーワード

-

インプット→思考→

アウトプットを

反復練習で業界研究2年間、相手に的確に伝える能力を鍛えます。チームで文献を読み(インプット)、内容を理解し、ポイントを要約し(思考)、相手に分かりやすく説明(アウトプット)をします。更に自分はどう思ったか、ディスカッションのテーマに応じて意見を整理し、相手に伝える訓練を行います。その過程で今度は相手の伝えたいことを的確に理解するために質問をし、相互のやりとりを繰り返すことでコミュニケーション力の発信と受信が磨かれます。

-

柴進化論から見た

業界と企業戦略研究人間の特性をダーウィンの進化論(強いものが生き残るのではなく、環境に適した者が生き残る)のフレームワークを使い、歴史・社会学・文化人類学の視点から深めます。マーケティングとは「文化を変えること」という着目点から成り立ちを理解します。業界の環境変化を時系列で整理し、企業がどのようにその変化を乗り越えたかを調べ、企業の適応戦略の変遷を「進化論」のフレームワークを使って分析します。

-

自分自身が

進化する個人的実践就活における業界・企業研究に進化論のフレームワークをあてはめ、志望動機やES、面接時の受け応えを考えていきます。また学生自身が自分の特性を把握し、就活という課題達成において、自分自身が「進化」する過程の学びを実践します。常に変わる政治・経済環境、会社での役割、生活環境において、自分が変わり、適応していくことで自分の目指す人生を考え深めていきます。

カリキュラム

2年生

社会人としての基礎を鍛える

まずは新聞を読み(インプット)、SWOT、PESTなどのフレームワークを活用(思考)して情報整理を行い、グループ内で討議し発表(アウトプット)し、対象業界と社会全体のトレンドを把握します。新聞記事は企業の新製品情報をその背景とともにニュースとして取り上げます。新製品は消費者ニーズ変化への対応です。今、何が、なぜ変わってるかを洞察します。

3年生

馴染みのないテーマに対し、グループとして研究し成果を出す

前期は進化論を学び、文明・文化発達の歴史を振り返り、人間社会に置き換えて人間理解を深めます。後期では企業のビジネスモデル、差別化ポイント、組織・風土の変遷を研究し、企業が環境変化に合わせ進化する過程を分析。適応出来た例、出来なかった例、その分かれ目は何だったのかを時代背景や市場環境の推移から考察します。

4年生

研究体験を就活に活かし、個人として実践する

メインとして時事問題のディスカッションと個別就活サポートを実施します。経営学の理論は他の社会科学の理論から借りたモノも多いです。2年間のゼミ活動を通してリベラルアーツ的発想から経営とは直接関係なさそうな事柄を学ぶことが、マーケティングで重要な顧客理解とビジネス上の発想に結びつくことを目指します。

カリキュラムは変更になる場合があります。

ゼミの取り組み

基礎力アップ訓練

グループで業界記事を短時間で読み込み、担当した記事を簡潔に伝えます。記事内容をフレームワークを使って分析し、発表します。

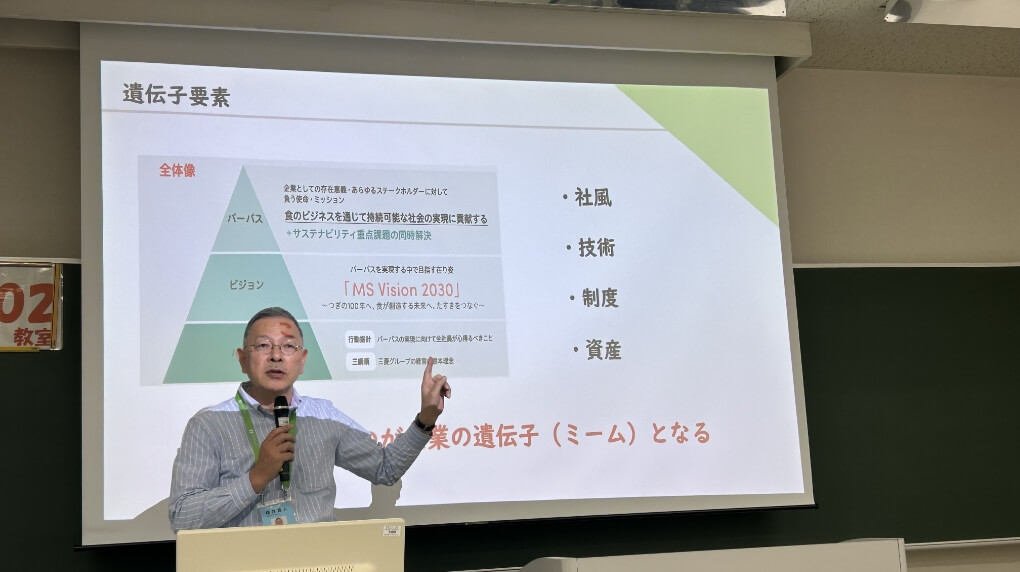

進化論を学び企業を考察

進化論の主要構成概念である環境変化、遺伝子とその突然変異、環境適応による自然選択の観点から、人間文化・マーケティング、ひいては企業戦略の背景理解へと応用します。

時事問題ディスカッション

3年と4年次では、学んだフレームワークを基にした気になる時事問題についてのグループディスカッションがそのまま就活対策となります。

懇親会・合宿・美術館訪問

3年次には、ゼミ時間を使って美術館に行きます。マーケティングが文化を変えることなら、文化に触れることが大切だからです。感想を語り合うことで論理性の対局にある感性も磨きます。

学生によるゼミ紹介

グループワークを通じて、考える力とそれを伝える力が磨かれた

片倉 大翔

私立鵠沼高等学校出身

横井ゼミには、ゼミ生同志で切磋琢磨し合う環境があるので、自分の成長に繋げることができます。横井ゼミを選んだ理由は、先生の専門であるダーウィンの進化論とマーケティングとの繋がりを学べること、グループワークを通じて考えを深め、それを相手に効果的に伝える技術が身につくと考えたためです。先生の人柄にも強く惹かれました。実際のゼミ活動では、多くのことを考える必要があり、他のゼミ生と議論する中で圧倒されることもありました。しかし、その経験を通じて、考える力とそれを伝える力が磨かれ、今は成長を実感しています。

自分の意見を伝えることへの苦手意識を克服

村松 優

静岡県立藤枝西高等学校出身

私が横井ゼミで得た最も大きな成果は、自分の意見を相手に伝えることへの苦手意識の克服です。ゼミでは、グループワーク後の発表やレポート、プレゼンテーションなど、多くの場面で自分の意見を他者に伝える機会があります。これにより、「考える→自分の意見を持つ→相手に伝える」というサイクルが自然に身につきました。この成長は、先生やゼミ生が作り出す温かい学びの空間のおかげだと感じています。就職活動では、初対面での意見交換が多いため、ゼミでの経験を通じてこうした場面に慣れることができて良かったと実感しています。

学生に期待すること

常に変わる政治・経済環境、会社での役割、個人生活の各レベルにおいて、自分が変わり、適応していくことで自分の目指す人生を送れるようになってほしいです。探究心と自主性が鍵です。だけど一人の力には限界があります。だからこそ、グループでの議論を通じて新しいアイデアを生み出し、自分の考えや行動を振り返り、内省する力が求められます。グループの中で役割を果たしながら、自身の新たな可能性を発見できるでしょう。大事なのは、素直な気持ちでまずはやってみること。他の人の意見を受け入れ、自分の考えを変える勇気を持つことが大切です。知的好奇心を持って、発見を楽しみ、諦めずに一生懸命取り組む姿勢を忘れないでください。

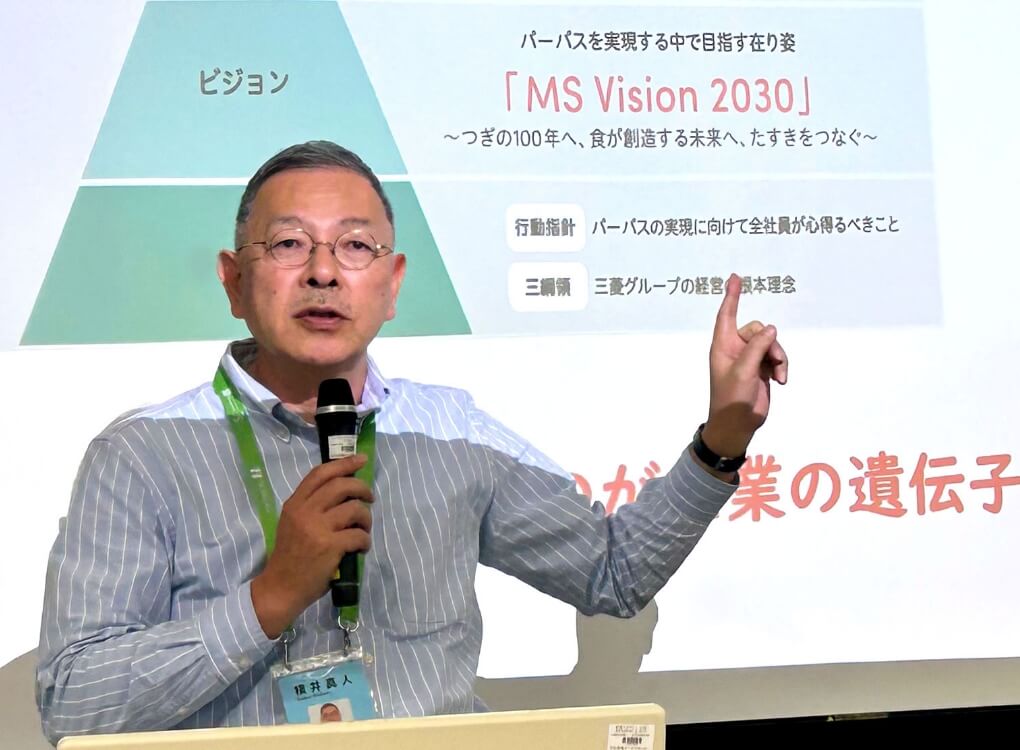

横井 真人 教授

カリフォルニア大学バークレー校経済学部・政治学部卒 、株式会社リクルート 、外資系コンサルティングファーム 、企業役員を経て、産業能率大学 経営学部教授

【教員紹介】横井 真人 教授 ページへ