観光情報学の奨め

データから観光を考える

情報マネジメント学部現代マネジメント学科 勝間豊 ゼミ

- #データ

- #地域

- #リサーチ

ゼミ概要

勝間ゼミでは、「観光」等を題材に『自律的に考える力』を学びます。社会において求められる能力には「主観的な考え方(自分視点での考え) 」と「客観的な考え方(顧客視点での考え) 」の2つがあります。そのため、大学の4年間を通じて「主観」と「客観」の違いを理解し、 さらに2つの力を使い分けながら繋げて行く必要があります。本ゼミでは、2つの考え方をしっかりと身に着けて、使いこなすための活動を行います。また、その活動を支えるために必要なIT技術についても並行して学び、使いこなす力を身に着けます。自分で考えて決定し、行動する自律的な能力を鍛えて社会で活躍できる人を育てたいと考えています。

- 研究テーマ

- 観光情報学、データ分析、効果的な情報発信、プログラミング

- ゼミの特徴

- 客観的・主観的思考力の育成、自律的な活動、IT技術の活用

- 主な活動

- データ分析、観光PRツールの制作、地域連携、IT技術の活用

- ゼミ生の進路

- 観光関連企業、IT企業、公務員など

| 個人ワーク |  |

グループワーク |

| 学内活動 |  |

学外活動 |

| 理論 |  |

実務 |

勝間ゼミ3つのキーワード

-

表現力と情報発信

する力を学ぶデータに基づく客観的な思考力の養成と効果的な情報発信能力の養成を重視し、地域行政との連携を通じた実際的な活動を進めています。

フィールドワークを通じた観光地の魅力の発見を行い、それを効果的に伝えるための最適な情報発信能力と表現方法を学びます。情報提供についてはインターネットを核にする方法に重点を置いています。 -

自律的な行動力

を身に着けるゼミのテーマは、原則、学生自身が決定します。各自の決定したテーマに基づくプロジェクトを通じて社会に出て必要とされる「明確な根拠に基づいて自分で考え、行動を決定する」という能力をしっかりと身に着けます。プロジェクトを進める方法を考え、問題解決のための様々な取り組みを通じて自律的な能力を磨いていきます。

-

データとIT技術

を使いこなすプロジェクトを進める上で必要とされるIT技術を身に着けていきます。アプリケーションの操作だけではなく、収集したデータの分析を行ったり、必要なプログラムを作成しり情報発信のためのホームページの作成等も行います。自律的な行動力とIT技術を使いこなす力の2つを身に着け、「社会で活躍する強い人」を養成していきます。

カリキュラム

2年生

基礎力の養成

社会課題を題材にプロジェクト活動を行います。活動を通じて、客観的思考力と主観的思考力の違いを学びます。テーマのゴールを考え、たどり着くための思考を積み重ねて自己の意見をしっかりと固めます。発表においては表現方法を考え、分かりやすい資料を作り、伝わる発表の仕方を考える基礎的な能力をしっかりと身に着けます。

3年生

実践力の向上

自分で設定したテーマに取り組み、思考する力(客観的・主観的思考力)と説明する力、表現する力を磨きます。各自のテーマに応じてフィールドワークやデータ分析を進めます。また、活動に必要なプログラミングやホームページの作成等も同時に進めていきます。活動成果は、学内の発表だけではなく、11月の瑞木祭において一般の来場者の方々に向けて発表を行います。

4年生

総合力の完成

各自の取り組む課題をより深く掘り下げます。2年次からの活動結果を後輩に引き継ぐためにも卒業研究や卒業レポートにまとめます。大学の学びを通じて積み重ねた知識の総合化として取り組み、社会においても活用できる力としてしっかりと定着させます。

カリキュラムは変更になる場合があります。

ゼミの取り組み

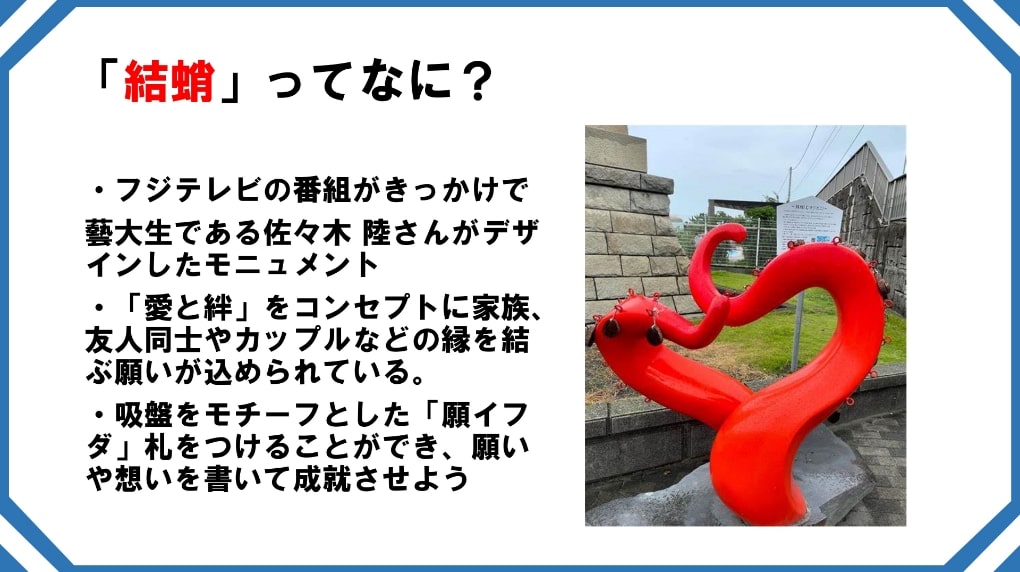

大磯町発展プロジェクト

大磯町役場と連携し、観光資源の探索と魅力の発信に取り組んでいます。2024年度は「結蛸」を題材とした町歩きのためのプランを提案しました。フィールドワークを通じて若者を対象としたPRプランを考えました。また、「大磯まつり」の来場者アンケートの作成と実施、データ分析を行って大磯町の観光振興に貢献しました。

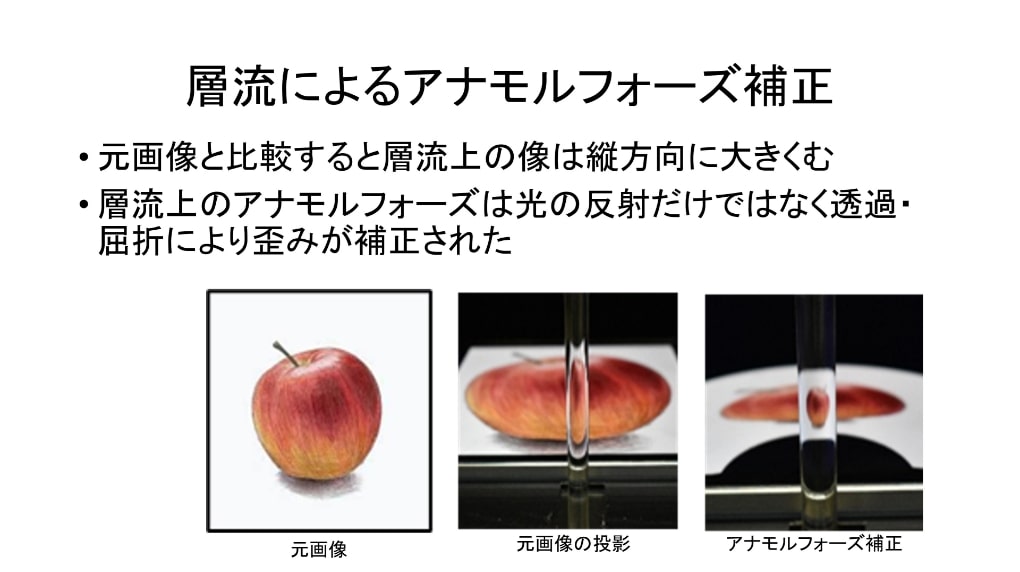

層流ディスプレイとアナモルフォーズ

「層流」と呼ばれる安定した流れをディスプレイとして活用し、アナモルフォーズと呼ばれる歪んだ絵を正常な形状に表示する研究です。

光の屈折と反射を活用しています。実験だけではなく数理モデルの構築、プログラムによるシミュレーション解析も行います。新しいディスプレイとして層流を活用するための方法を研究しています。

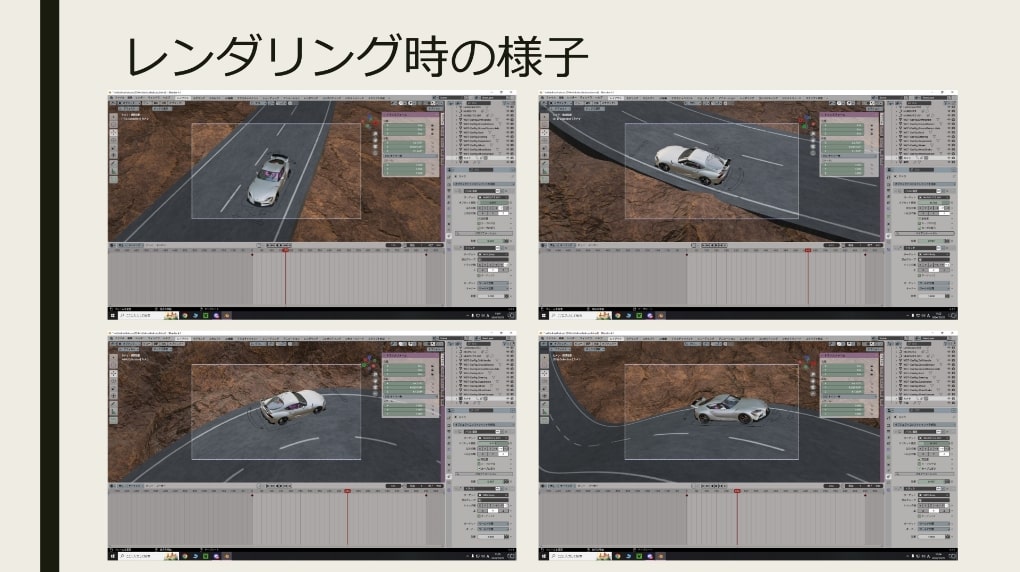

CGアニメーションの制作

レイトレーシングによるCGアニメーションを全くの未経験から制作しました。絵コンテを描き、それを基にモデリングを行いました。モデリングは2次元の中で3次元の形状を作成するため苦戦しました。

わからない点は調べ、時間をかけて全て自力で完成させました。この活動を通じてCGだけではなくコンピュータ全般にも強くなりました。

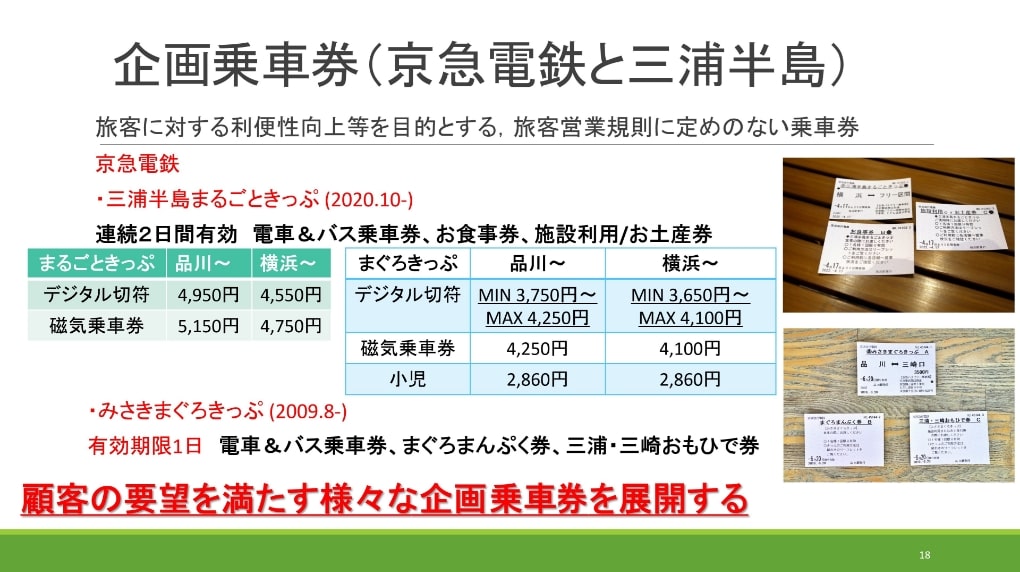

鉄道会社の観光戦略比較

鉄道会社が観光産業に与える影響を多角的に分析しました。各社のPRやサービスの違いをデータ分析し、さらにインタビュー調査やフィールドワークを通じて鉄道の影響力を比較しました。その結果、鉄道の観光産業における影響力を明確にしました。また、観光地としての発展には地域との連携が重要であることがわかりました。

学生によるゼミ紹介

本当の意味での自立の大切さがわかりました

「層流ディスプレイとアナモルフォーズ」をテーマに取り組んでいます。勝間ゼミの良い点は「自由なテーマを選べる」という部分です。そのため、「やりたいことが無い」人にはきついかもしれません。勝間先生は、常に学生の意思を尊重してくれます。ゼミは、学生の取り組みについて個別に「じっくりと話し合う」という雰囲気です。その際、「根拠はあるのか」、「独自の位置付けは何なのか」を繰り返し問われるため、十分な取り組みを行っていない思い付きでは対応できません。その結果、常に物事を真剣に考えるようになりました。繰り返し、「自律する」ことを言われてきましたが、最近、その本当の意味と大切さが分かるようになった気がします。

活動を通じて、「困難に負けずに取り組む自信」が得られました

友人と一緒に「CGアニメーションの制作」に取り組んでいます。「全く未経験だけどCGアニメーションを作りたい︕」という意気込みで始めましたが、本当に大変でした。勝間ゼミは各自がやりたいことに取り組むちょっと変わったゼミです。しかし、勝間先生は「単なる作業にしないこと」を強く求めてきます。そのため、CGの基礎知識をつけるために原理となる光学、高率化のためのソフトウエアまで幅広く勉強しました。また、プロジェクト管理の手法も勉強しました。活動を通じて、「困難に負けずに取り組む自信」が得られました。また、プロジェクト管理の手法は就職活動でも有効活用できるため、自信と余裕を持って就職活動に取り組めています。

学生に期待すること

ゼミ活動に於いて最も大切にしている点は、『学生自身がテーマを決定し、取り組み方を考え、多様な活動を通じて成果を出す』という自主的な活動です。今後、社会に出て必要とされる『明確な証拠に基づいて自分で考え、行動を決定する』という能力をしっかりと身に着けられるようなゼミ活動を行っています。また、インターネットや書籍に書かれている『二次情報(他人から得た情報)』を信じて満足せず、フィールドワークなどを通じて『一次情報(自分が直接獲得した情報)』に基づいて思考し、正しい判断するための方法を伝えて行きたいと考えています。

勝間 豊 教授

東京理科大学卒 、北陸先端科学技術大学院大学博士前期課程修了、修士(情報科学) 、慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得退学 、国立特殊教育総合研究所を経て、産業能率大学情報マネジメント学部教授

【教員紹介】勝間 豊 教授 ページへ