学生のチカラと子どものチカラ

子どものプログラミング体験活動から

情報マネジメント学部 教授 北川 博美

- #地方創生・産学連携

- #コミュニケーション

- #IT・IoT・AI・デジタル・クラウド

Scratchを使った子ども向けワークショップ活動

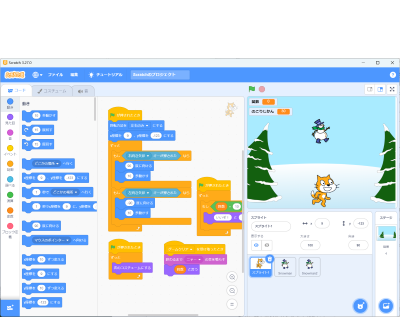

北川ゼミでは、子どものプログラミング体験の場を学生たちが企画運営する活動を行っている。これにはSqueak Etoys 1)・Scratch 2)という非常に優れたツールがあったことが大きい。Squeak Etoysはコンピュータ言語のSmalltalkをベースに、パソコンの父と言われるアラン・ケイ氏が開発したオブジェクト指向の教育用言語で1997年ごろに登場した。その後Squeak Etoysに大きな影響を受けてMITのメディアラボのミッチェル・レズニック氏が2008年にScratchをリリースした。ゼミでは、スタートした当初はSqueak Etoysを使って、Scratchがリリースされた後はScratchを中心に活動してきた。

日本では2020年度から小学校にプログラミング教育が導入されたが、Scratchは教育用プログラミング言語としては最もポピュラーであり、広く使われているといえる。この2,3年で子どものプログラミング教育への関心は急速に高くなり、子ども向けの教室やワークショップの数、書籍等教材の種類も一気に増加した。

同時に、ゼミで行っていた活動の幅もさまざまな広がりを見せるようになった。

本稿では、これまで取り組んできたそれら活動のいくつかを紹介したい。

日本では2020年度から小学校にプログラミング教育が導入されたが、Scratchは教育用プログラミング言語としては最もポピュラーであり、広く使われているといえる。この2,3年で子どものプログラミング教育への関心は急速に高くなり、子ども向けの教室やワークショップの数、書籍等教材の種類も一気に増加した。

同時に、ゼミで行っていた活動の幅もさまざまな広がりを見せるようになった。

本稿では、これまで取り組んできたそれら活動のいくつかを紹介したい。

Scratchの画面

「動く夢絵」ワークショップ

小学生が紙に描いた未来の夢作品を、Scratchで動く夢絵に変身させるワークショップで、認定NPO法人こどもネットミュージアム3)とのコラボレーション活動である。

こどもネットミュージアムが主催する「かながわ夢絵コンテスト」4)は、「ぼくたち、わたしたちの未来の世界」をテーマに、神奈川県下の小学生を対象にした絵画コンテストで、2024年で29回目の開催となる(2012年までは一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会が運営)。第28回の2023年は3,000点を超える作品の応募があった。

こちらのNPO法人と連携して、コンテストの入賞者を対象に、作品をScratchで動かすワークショップを開催している。

毎年11月下旬に入賞作品が決定するので、12月中旬に作品の画像データを受け取る。学生たちはそれぞれ担当する入賞作品のデータを見ながら、この作品ならこんな動く夢絵になったらうれしいだろうな、と想像しながら動かす部品の切り出しや背景処理をしてサンプルを作る。

そして、ワークショップでは、担当作品の作者である子どもをサポートしながら動く夢絵作品を作り上げていく。学生が考えたとおりに作る必要はない。子どもとコミュニケーションを取りながら、どんな動きにしたいか相談して作品を完成させるようにしている。

できあがった作品の発表会では、子どもたちの誇らしげな顔や保護者の方の驚きの表情をたくさん見ることができる。

「絵画コンテストで入賞してとても喜びましたが、もうひとつ感動をもらいました」という感想をいただいて、学生がとてもうれしそうだった。

2024年3月の作品はこちらから見ることができる。

こどもネットミュージアムが主催する「かながわ夢絵コンテスト」4)は、「ぼくたち、わたしたちの未来の世界」をテーマに、神奈川県下の小学生を対象にした絵画コンテストで、2024年で29回目の開催となる(2012年までは一般社団法人神奈川県情報サービス産業協会が運営)。第28回の2023年は3,000点を超える作品の応募があった。

こちらのNPO法人と連携して、コンテストの入賞者を対象に、作品をScratchで動かすワークショップを開催している。

毎年11月下旬に入賞作品が決定するので、12月中旬に作品の画像データを受け取る。学生たちはそれぞれ担当する入賞作品のデータを見ながら、この作品ならこんな動く夢絵になったらうれしいだろうな、と想像しながら動かす部品の切り出しや背景処理をしてサンプルを作る。

そして、ワークショップでは、担当作品の作者である子どもをサポートしながら動く夢絵作品を作り上げていく。学生が考えたとおりに作る必要はない。子どもとコミュニケーションを取りながら、どんな動きにしたいか相談して作品を完成させるようにしている。

できあがった作品の発表会では、子どもたちの誇らしげな顔や保護者の方の驚きの表情をたくさん見ることができる。

「絵画コンテストで入賞してとても喜びましたが、もうひとつ感動をもらいました」という感想をいただいて、学生がとてもうれしそうだった。

2024年3月の作品はこちらから見ることができる。

子どもの絵を部品化してサンプルを作る画面

動く夢絵ワークショップ記念撮影

キャンパスでイベントの企画から運営まで

近隣の小学生を対象にした学生企画のワークショップも大学キャンパスで毎年行っている。告知・集客・Webフォームによる申込受付から、教材の作成、当日の運営と子どもへの対応まで分担して学生が動かしていく。

最近は1年に2 ,3回開催するが、リピーターも増えて、申込開始1時間くらいで定員に達することも増えた。それだけ子どものプログラミングへの興味が高くなっているということだろう。地域の小学生を対象としたこの取り組みから、小学校でプログラミング授業の体験をさせてもらう機会もできた。

最近は1年に2 ,3回開催するが、リピーターも増えて、申込開始1時間くらいで定員に達することも増えた。それだけ子どものプログラミングへの興味が高くなっているということだろう。地域の小学生を対象としたこの取り組みから、小学校でプログラミング授業の体験をさせてもらう機会もできた。

キャンパスでのワークショップ

小学校での授業体験

だれでも教えられる教材「ヒントカード」の開発

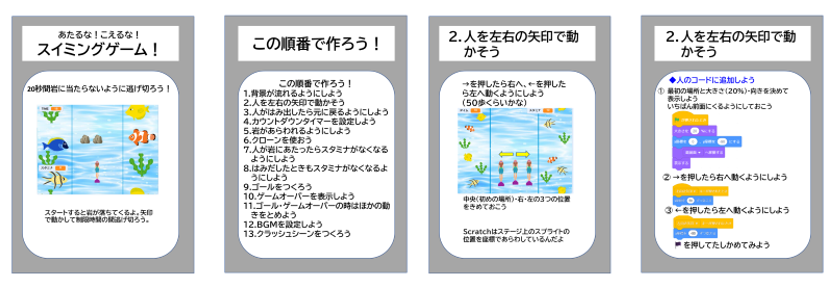

Scratchは子ども向けのツールではあるが、プログラミングを教えるとなると学生の中での得意・不得意が出てくる。コードをそのまま入力していくだけではプログラミングの面白さはわからない。そのコードの意味や、なぜここでこのコードを使うのかを理解しないと、自分で楽しめるようにはならない。それを子どもに伝えるためには、サポートする学生もコードの意味や使い方を理解しておく必要がある。また、ひとつの作品を完成させようと思うと、作る順番も大切である。

最初のころは、プログラミングが得意な数少ない(?)学生がインストラクターになって全体に説明し、他の学生はそれを聞きながら子どもをサポートする形を取っていたが、数年前から「ヒントカード」と呼ぶ教材を生み出した。

これは見開きで使う教材で、まずその日のワークショップで作る作品を完成させるためのステップを示す。そしてステップごとに、左ページには、そのステップで実現したい動きの説明、右ページに、実現させるためのScratchのコードの説明を掲載している。時には、「ここにはどんなコードを入れればいいかな?」「反対向きにするにはどんな数字を入れればいいかな?」などの問いかけもあったりする。

多少プログラミングが苦手な学生でも、このヒントカードの順番にしたがえば、わかりやすく説明することができる教材になった(もちろん予習は必要だが)。そして、ヒントカードが定着したころから、インストラクターとサポーター、ではなく学生スタッフ全員がマンツーマンで子どもについてサポートできるようになった。学生ひとりひとりが子どもにつくスタイルは保護者の方たちにとても好評である。

ヒントカードは、だれでも教えられるような資料がほしくて開発した教材だが、ワークショップで使ってみると、Scratchの基本がわかっている子どもの自習教材としても十分使えることがわかった。ワークショップでは経験度に合わせて、複数の教材を準備するのだが、初心者で比較的簡単な作品を作った子どもが、もう少しレベルの高い作品のヒントカードをほしがってくれることも増えた。

学生スタッフ用に考えた資料が、子どもたちが使える教材にもなったわけだ。

最初のころは、プログラミングが得意な数少ない(?)学生がインストラクターになって全体に説明し、他の学生はそれを聞きながら子どもをサポートする形を取っていたが、数年前から「ヒントカード」と呼ぶ教材を生み出した。

これは見開きで使う教材で、まずその日のワークショップで作る作品を完成させるためのステップを示す。そしてステップごとに、左ページには、そのステップで実現したい動きの説明、右ページに、実現させるためのScratchのコードの説明を掲載している。時には、「ここにはどんなコードを入れればいいかな?」「反対向きにするにはどんな数字を入れればいいかな?」などの問いかけもあったりする。

多少プログラミングが苦手な学生でも、このヒントカードの順番にしたがえば、わかりやすく説明することができる教材になった(もちろん予習は必要だが)。そして、ヒントカードが定着したころから、インストラクターとサポーター、ではなく学生スタッフ全員がマンツーマンで子どもについてサポートできるようになった。学生ひとりひとりが子どもにつくスタイルは保護者の方たちにとても好評である。

ヒントカードは、だれでも教えられるような資料がほしくて開発した教材だが、ワークショップで使ってみると、Scratchの基本がわかっている子どもの自習教材としても十分使えることがわかった。ワークショップでは経験度に合わせて、複数の教材を準備するのだが、初心者で比較的簡単な作品を作った子どもが、もう少しレベルの高い作品のヒントカードをほしがってくれることも増えた。

学生スタッフ用に考えた資料が、子どもたちが使える教材にもなったわけだ。

ヒントカード

学生のチカラと子どものチカラ

学生が子どもに向き合って一緒に作品を作っていくのが今のスタイルだが、学生のチカラは大きい。短い時間で子どもたちと関係性を作って、よい時間にしていく。子どものチカラもすごい。発想や発することばからいろんな刺激をもらう。学生と子どものチカラがいっしょになって毎回イベントが盛り上がっていく。

近隣の小学校からずっとワークショップに参加してくれていた女の子がいた。小学校1年生の時にお兄ちゃんについてやってきたのが最初である。非常に引っ込み思案だったのだが、そのとき対応した学生スタッフにとてもなついてくれて、そこから小学校6年生まで、毎回参加してくれた。コロナ禍の時期はZoomでオンラインワークショップを行ったが、そのときも参加し続けてくれた。

ワークショップは小学生を対象としていたので、小学校6年生の冬、もう一人でゲームなどを作れるようになっていたが、最後のワークショップも参加してお母さんとあいさつをしてくれた。そのお母さんが、ワークショップへのアンケートに次のような言葉を残してくださった。

------------------------------------------

今まで何度も参加させていただきました。娘も毎回楽しみにしていますし、安心して参加させていただいていました。

実は娘は学校に行けない時期や親から離れられなかった時期があったのですが、こちらのワークショップには参加できていました。娘は引きこもりがちだったので、自ら外に出ようと決意してくれるこちらのワークショップが親としてどれだけありがたかったことか。

今は6年生になり、学校にも毎日行けるようになりましたが、こちらのワークショップは変わらず大好きで、今回もとても楽しそうでした。「お兄さんが優しかった!作品も上手になったでしょ~?(どや顔でしたwww)」とたくさん話をしてくれました。

社会人になって巣立っていく学生の皆さんには、学校生活のひとつだったのかもしれませんが、こういう活動が実は大きく他人を幸せにしたり、人生に影響したりすることがあると覚えていて欲しいです。毎日の生活を大切にして下さいね。

------------------------------------------

こんな声を聞くと、やっていてよかったのかなと思う。

近隣の小学校からずっとワークショップに参加してくれていた女の子がいた。小学校1年生の時にお兄ちゃんについてやってきたのが最初である。非常に引っ込み思案だったのだが、そのとき対応した学生スタッフにとてもなついてくれて、そこから小学校6年生まで、毎回参加してくれた。コロナ禍の時期はZoomでオンラインワークショップを行ったが、そのときも参加し続けてくれた。

ワークショップは小学生を対象としていたので、小学校6年生の冬、もう一人でゲームなどを作れるようになっていたが、最後のワークショップも参加してお母さんとあいさつをしてくれた。そのお母さんが、ワークショップへのアンケートに次のような言葉を残してくださった。

------------------------------------------

今まで何度も参加させていただきました。娘も毎回楽しみにしていますし、安心して参加させていただいていました。

実は娘は学校に行けない時期や親から離れられなかった時期があったのですが、こちらのワークショップには参加できていました。娘は引きこもりがちだったので、自ら外に出ようと決意してくれるこちらのワークショップが親としてどれだけありがたかったことか。

今は6年生になり、学校にも毎日行けるようになりましたが、こちらのワークショップは変わらず大好きで、今回もとても楽しそうでした。「お兄さんが優しかった!作品も上手になったでしょ~?(どや顔でしたwww)」とたくさん話をしてくれました。

社会人になって巣立っていく学生の皆さんには、学校生活のひとつだったのかもしれませんが、こういう活動が実は大きく他人を幸せにしたり、人生に影響したりすることがあると覚えていて欲しいです。毎日の生活を大切にして下さいね。

------------------------------------------

こんな声を聞くと、やっていてよかったのかなと思う。

<文中リンク>

1) Squeak Etoys(Wikipedia):https://ja.wikipedia.org/wiki/Etoys

2) Scratch公式サイト:https://scratch.mit.edu/

3) 認定NPO法人こどもネットミュージアム:https://kodomonet.org/

4) かながわ夢絵コンテスト:https://yumecon.net/

1) Squeak Etoys(Wikipedia):https://ja.wikipedia.org/wiki/Etoys

2) Scratch公式サイト:https://scratch.mit.edu/

3) 認定NPO法人こどもネットミュージアム:https://kodomonet.org/

4) かながわ夢絵コンテスト:https://yumecon.net/