教育用コンテンツの制作とその活用

情報マネジメント学部現代マネジメント学科 北川博美 ゼミ

- #コラボレーション

- #IT・IoT・AI・デジタル・クラウド

- #地域

- #企業連携

ゼミ概要

ゼミでは、「Scratch」という教育用プログラミング環境を使って、主に子どもを対象としたものづくり体験の場を企画・実施しています。教材・作品の制作だけでなく、ワークショップの企画や運営、地域や企業との交流など、幅広い体験をしてもらいたいと考えています。

- 研究テーマ

- ワークショップやイベントのプロモーション

プログラミング教材開発 - ゼミの特徴

- 「Scratch」を使ったものづくり体験機会の提供

- 主な活動

- ワークショップやイベントの企画・実施、企業と連携した公式ブログの更新

- ゼミ生の進路

- 情報サービス業、製造小売業、物流業

| 個人ワーク |  |

グループワーク |

| 学内活動 |  |

学外活動 |

| 理論 |  |

実務 |

北川ゼミ3つのキーワード

-

実践的な活動

学生が主体となって、ワークショップやイベントを企画・運営します。参加者に興味をもってもらえるには?分かりやすい説明になっているか?教室の学びを実践の場に移してスキルや経験を積むことができます。

-

多様な連携

NPO法人や企業と連携し、さまざまなプロジェクトに取り組んでいます。子育て中のパパママ支援サイト「働くママ応援し隊」のブログ更新では、デジタルキッズをテーマに執筆しています。

-

チームワーク

活動はチームで取り組みます。メンバー同士の協働やコミュニケーションにより、教室の中だけでは発見できない個々の強みや弱みを理解し、成長する機会が得られます。

ゼミの取り組み

Scratchを使ったものづくりワークショップの開催

大学内だけでなく、NPO法人や企業と連携しながらさまざまな体験の場を学生が企画し、実現しています。キャンパスでの開催は、告知・集客から教材制作、インストラクター、報告書の作成まで各自の役割を果たしながらチームで協力し、活動を作り上げていきます。

2024年度の活動

- ・動く夢絵ワークショップ(NPO法人連携)

- ・モノづくり体感スタジアム参加(企業主催イベント参加)

- ・Scratchでゲーム作り(地域活性化イベントに2回参加)

- ・Scratchでゲーム作り(湘南キャンパスで3回開催)

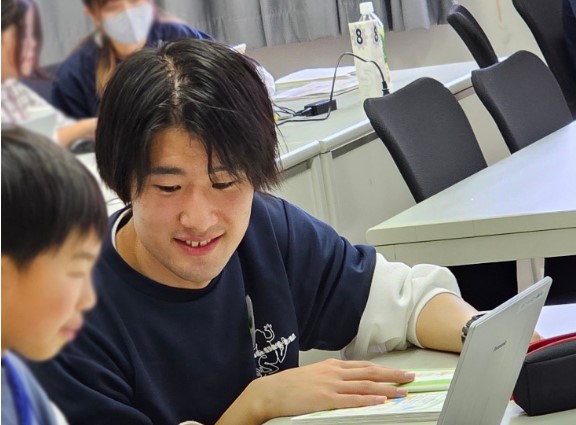

地域の小学校で授業体験

伊勢原市内の小学校と連携し、授業体験をさせていただきます。小学生のプログラミング教育をテーマに、学生が教材を考えて、児童たちに取り組んでもらう体験をします。

学生によるゼミ紹介

子どものチカラはすごい!

天沼 新

2024年度卒業生

NPOや企業とのコラボレーションだったり、自分たちで1から企画したり、さまざまな形でプログラミング体験ワークショップを運営しますが、興味を持ってもらえる教材を考えたり、小学生がわかりやすい説明をすることはとてもむずかしい!と毎回感じます。でも、動く作品ができあがった時のうれしそうな様子から子どものパワーをもらっています。また、発想の斬新さや集中力には驚かされます。

一緒にやってみないとわからない

橋津 向日葵

2024年度卒業生

ワークショップもイベント参加も個人ではなくチームで取り組みます。当日までは、うまくいかないことや不満に思うこともありますが、メンバーの意外な一面を発見することもたびたびです。教室の授業だけではわからないみんなの魅力が見えたり、自分自身の強み弱みに気づいたりするのも、チームでの活動ならではだと思います。

学生に期待すること

メンバーとの共同作業、地域や企業の人たちのコメント、体験から得られる刺激に敏感になって自分を豊かにしていってほしいと思います。

北川 博美 教授

愛知教育大学教育学部卒 、名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科修了、修士(生体情報) 、名古屋市立大学大学院システム自然科学研究科博士後期課程単位取得退学 、名古屋市立大学計算センター 、トライデントスクール 、中部学院大学短期大学部勤務を経て、産業能率大学情報マネジメント学部教授

【教員紹介】北川 博美 教授 ページへ