スポーツイベントを通じて

プロジェクトマネジメントを学ぼう

情報マネジメント学部現代マネジメント学科 中川直樹 ゼミ

- #スポーツ

- #グループワーク

- #地域

- #エンタメ

ゼミ概要

イベントとは目的達成のための行事や催事を指します。スポーツイベントは、世界規模のメガイベントから地域の野球大会や運動会まで多岐にわたります。このゼミでは、スポーツイベントの企画・実施・振り返りを通じて、プロジェクトマネジメントやチームビルディング、リーダーシップを学びます。同時に、コミュニケーション力や計画立案力といった社会人基礎力の向上も目指します。行動を通じて学ぶことを重視し、自分たちの考えたイベントの価値を参加者に届ける楽しさを体験できます。

- 研究テーマ

- スポーツの持つ力、スポーツイベントの意義を通じてプロジェクトマネジメントやシェアードリーダーシップを学ぶ

- ゼミの特徴

- スポーツイベントの基本構造を理解し、発想→企画→計画→実施→振り返りまでの展開ができる。

- 主な活動

- 小学生ブラインドサッカー体験会開催やプロ野球観戦魅力向上イベント参加などの多数スポーツイベントをとおして実践力を身につける。

- ゼミ生の進路

- 小売業(スポーツなど)、IT(情報系)、サービス(人材その他)

| 個人ワーク |  |

グループワーク |

| 学内活動 |  |

学外活動 |

| 理論 |  |

実務 |

中川ゼミ3つのキーワード

-

スポーツイベントから

多面的に学ぶスポーツイベントは、経済的効果だけでなく、社会的・心理的効果も含む多面的な見えない価値も生み出します。マネジメントの観点からは、地域資源の活用や活性化、持続可能性の追求が求められます。チームビルディングやプロジェクトの視点では、イベント運営を通じて地域コミュニティの結束力強化や人材育成が促進されます。効果的なリーダーシップと明確な目標設定、メンバー間のコミュニケーション促進により、イベントの成功と地域活性化の相乗効果が期待できます。スポーツイベントは、単なる競技会以上の価値を地域にもたらす重要な機会となります。

-

スポーツイベントを

開催するプロセスを通じて

マネジメントを学ぶスポーツイベントの基本構造を理解し、発想から振り返りまでの一連の流れを学びます。企画書作成を通じて、プランニング能力を養い、プロジェクトマネジメントから、目的、対象、方法、結果を明確にしていきます。イベントの企画・実施を通じて、スポーツの持つ力や可能性を考察し、来場者の生活に何かしらのインパクトを与えることで得られる達成感も体験していきます。学生自身が仮説を立て、その検証を目的としたイベントを開催することで、実践的なマネジメントスキルを習得することが出来ます。このプロセスを通じて、スポーツイベントの社会的意義や影響力についても深く学ぶことが出来ます。

-

シェアードリーダーシップを

仲間と共に発揮出来る

人材を目指すシェアードリーダーシップは、現代のチームビルディングにおいて重要な概念です。フラットな関係性の中でチームを構築する際、従来のヒエラルキーに頼ることなく、全員のリーダーシップが発揮されることが求められます。リーダーシップは特定の個人だけでなく、チーム全体で共有され、メンバー全員が目標に向かって進むための発言や行動を取ることで、チームの底上げにつながります。多様な視点とアイデアの融合を促進し、チームの創造性と問題解決能力を高めます。そして、メンバー間の協力と連携を強化し、組織全体の競争力を向上させます。

カリキュラム

2年生

体験・気づき

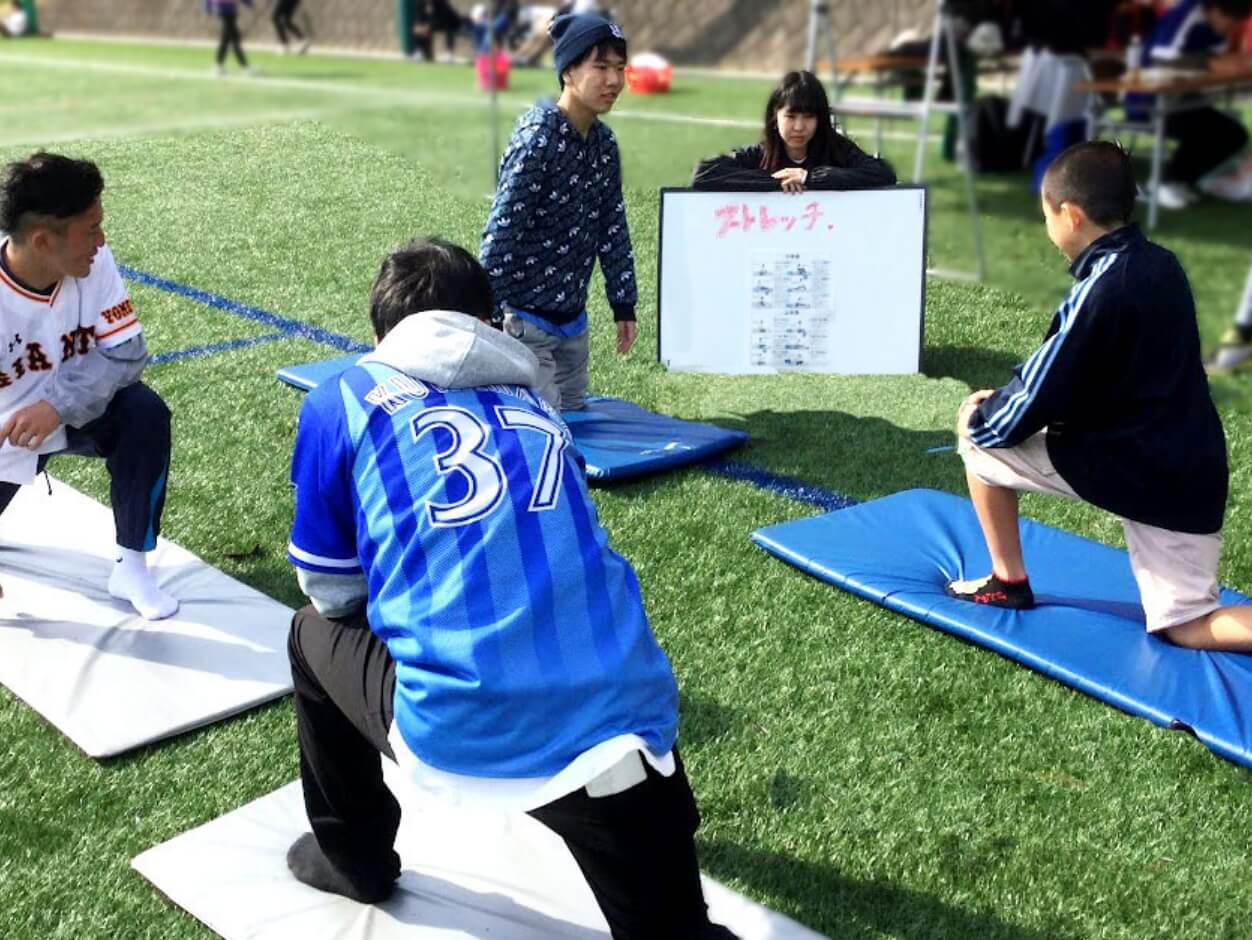

テキストや担当教員が提供する教材を使用して、スポーツイベント全般について学びます。リーダーシップ、フォロワーシップ、チームビルディングについて、スポーツやアイスブレイクなどの活動を通じてケーススタディとして考える機会が設けられます。先輩や他の主催者が開催するイベントに参加者として参加し、参加者目線からイベントを捉え、自分達の活動の参考にしていきます。

3年生

企画と実践

前学期にはスポーツプロモーションや高校生向けのイベントを企画し、後学期には地域と連携したイベントに参加します。大学祭では「SANNO SPORTS PARK」を運営し、後輩たちをサポートします。最後に、小学生向けのブラインドサッカー体験会を企画・実施し、3年間の学びの集大成とします。実践を通じて、イベント運営のスキルを磨きます。

4年生

振り返りと成果発表

各自の3年生での体験をもとに、週1回の実践ゼミ授業やオフィスアワー・Zoom・メール等を活用した個人指導を行って、自分たちが実施したスポーツイベント企画の振り返り、再検討を行うことを通じて卒業研究に繋げていきます。成果を卒業研究概要集と発表会にて報告します。

カリキュラムは変更になる場合があります。

ゼミの取り組み

プロ野球観戦魅力向上イベント参加

授業「スポーツプロモーション」で開催するスペシャルゲームを盛り上げるために、観戦者の満足度向上を目指したイベントを実施します。

二宮町地域創生イベント開催

3年次には⼆宮町観光協会とコラボレーションして「Go To にのみや 秋のよいとこめぐり」を開催し、一般参加者を対象にイベントを実施します。

ブラインドサッカー・スポーツボランティア研修会参加

「ブラインドサッカー体験会」「スポーツボランティア研修会」に参加し、スポーツボランティアとしての活動について学びます。「湘南国際マラソン」等のスポーツボランティアも体験します。

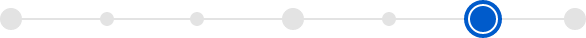

高校生向けのゼミ体験イベント開催

オープンキャンパスにおいて、高校生に向けてゼミ活動を紹介し、その一部(ブラインドサッカーなど)を体験して頂くイベントを開催します。

学生によるゼミ紹介

スポーツには社会を巻き込む力があると実感

丸山 花奈

私立鶴見大学付属高等学校出身

中川ゼミでは、学生が主体となり年間7つのスポーツ関連イベントを企画・運営します。各自が一度はプロジェクトリーダーを務めることで、スポーツの力や可能性を探求し、プロジェクトマネジメントの理解を深め、実践力を身につけることを目標としています。実際、スポーツツーリズムの企画や小学生向けのブラインドサッカー体験会などを通じて、スポーツが単なる身体活動ではなく、地域創生や教育に結びつけることで社会を巻き込む力があると実感しました。中川ゼミは、スポーツを通じた学びを幅広い活動に活かせるゼミだと思います。

スポーツ関連イベントを通じて企画・運営のスキルを習得

鶴田 晃大

私立向上高等学校出身

本学唯一のスポーツをテーマにしたゼミで、スポーツ観戦価値の向上、健康増進、ボランティア普及、地域活性化などを目的に、7つのスポーツ関連イベントを企画・運営しています。イベントの目的を念頭に情報収集をし、アイデアを出し合い、シミュレーションを繰り返して実現可能性を探ります。企画を6W3Hのフレームに落とし込み、マニュアル完成後にリハーサルを重ねます。イベント当日は参加者にアンケートを実施し、成果を振り返ります。授業外では、スポーツの楽しさを感じるレクリエーションも行い、ゼミ生同士の関係性を深めています。

学生に期待すること

スポーツの世界には無限の可能性が広がっています。皆さんの斬新なアイデアは、その可能性を現実のものへと変える力を持っています。ゼミでのチームビルディングは、平等な関係の中で全員がリーダーシップを発揮できる環境です。失敗や挫折を恐れず、学びの機会として捉えてください。深い成長には継続的な実践が不可欠です。この過程を通じ、スポーツの力を最大限に引き出し、個人とチームの成長を実現できるでしょう。常に問いを立て、検証し、成果を積み重ねる姿勢を大切にして欲しいです。自分と他者の力を活用できる人を目指し、スポーツイベントで新たな可能性を切り開いて欲しいです。

中川 直樹 教授

早稲田大学教育学部教育学科体育学専修卒 、順天堂大学大学院体育研究科体力学専攻修了(体育学修士) 、専門学校専任講師 、短期大学准教授を経て、産業能率大学情報マネジメント学部教授

【教員紹介】中川 直樹 教授 ページへ