ゼミという「場」を最大限活用して自分を磨き、世の中の力に

情報マネジメント学部現代マネジメント学科 川野邊誠 ゼミ

- #リサーチ

- #IT・IoT・AI・デジタル・クラウド

- #メディア

- #エンタメ

ゼミ概要

本ゼミでは、「人や社会、環境を中心にモノやサービスをデザインするHuman & Social Centered Design」をはじめとしたSociety5.0的な視点で、各自が好きなテーマを立案し、研究・制作活動に打ち込みます。現在露わになっている課題はもちろんのこと、今はまだ問題になっていないけれど近い将来問題となりそうなことにもいち早く着目し、テクノロジーを活用してそれらを解決する力を養うことで、将来どのような業界でも活躍できる「マルチプレイヤ」や「DX人材」の育成を目指します。

- 研究テーマ

- 21世紀のものづくり、サービスを考える 〜Human & Social Centered Design〜

- ゼミの特徴

- 一人1テーマ 卒業論⽂ 分散型自立組織

- 主な活動

- 人や社会がちょっとハッピーになるモノやシステム、サービスの研究開発、テクノロジーを活用したエンターテインメント・コンテンツの制作・開発

- ゼミ生の進路

- 進学(⼤学院・留学・専⾨学校)

就職(IT業界・広告業界など)

起業(個⼈事業主・ベンチャー)

| 個人ワーク |  |

グループワーク |

| 学内活動 |  |

学外活動 |

| 理論 |  |

実務 |

川野邊ゼミ3つのキーワード

-

新しい概念の組織形態で

自主性を養う川野邊ゼミでは、学びの姿勢として「絶えず自主的に考えること」が求められます。ゼミ長を置かない、シェアド・リーダーシップ制を採用しており、メンバーには日常的に各自が組織内でどのように振る舞うかを考えながら行動することが求められます。全員が当事者意識を持つ自律的な組織環境下において、ティール型/アジャイル型といった新しい組織運営に学生のうちから触れることで社会人として役立つスキルを身に付けます。

-

モノゴトに対するアンテナ感度を高め、一次情報ホルダーになることの大切さを知る

様々なワークを通して、時事問題や新しい技術をはじめとして広く社会に関心を持つことの大切さや、体験から五感を通して様々なことを感じ取ることで、自らが一次情報ホルダーとなることの大切さへの気付きを促します。また、観察⼒や洞察力を磨き、論理的思考力やプレゼンテーション能力の強化を図ります。これらの過程を通して、常に新しい情報を自発的に収集し続け、問題意識を持った人材の育成を目指します。

-

多角的なスキルを

段階的に深化させる2年次は、興味関心の幅を広げ、3・4年次には興味を持った分野を深掘りしつつ、各自好きなテーマを策定して様々な活動に取り組みます。しかし、ゼミ生全員がそれぞれ異なるテーマに取り組むだけであれば、単なる個人的な探求の場にしかなりません。ここでは、ゼミ生同士が互いのテーマについて深く理解することも求められます。そのためには、ゼミ生同士が学年も分野も越えて日常的に絶えず対話したり、互いの研究・制作活動に協力したりすることが必要です。これにより、ゼミ生の人数分の専門分野の知識を修得することができるだけでなく、コミュニケーション能力も強化されます。

カリキュラム

2年生

論理的思考⼒強化型プレゼンと企画・営業力強化型プレゼン

2種類のプレゼンテーションを通じて論理的思考⼒や他者を説得するための力を鍛えます。ゼミ⽣は、指定されたキーワードを調査し、その内容から考察を論理的に導出して発表する思考⼒強化型のプレゼンと、⽇常⽣活の中で自ら体験した「興味深いモノゴト」を他者にも興味を持ってもらえるように説明するプレゼンとを交互に毎週発表します。発表準備は上級⽣がサポートします。また、上級生のゼミにも参加し、上級生の専門テーマについて理解を深めます。

3年生

学術論文を読み解く輪講とテーマの策定

前学期に学術論文や専門書をもとにした輪講を通じて専⾨知識を強化し、⽂献の集め⽅や論⽂の読み⽅など研究に必要なスキルを修得します。その後、各自が研究・制作テーマを策定し、取り組みます。4⽉から6⽉は勉強会と輪講、7⽉にはテーマ策定、8⽉からは各⾃の研究がスタートし、11⽉の瑞⽊祭で発表、2⽉には1年間の成果をまとめ、次年度の計画を定めます。

4年生

研究‧探求テーマを進め卒業論⽂としてまとめる

引き続き各⾃のテーマを進め、卒業論⽂としてまとめます。8⽉には卒業論文の骨子を発表し、11⽉の瑞⽊祭で研究成果を展⽰します。12⽉から1⽉に卒業論文を執筆し、2⽉に卒業論文審査会を経て、3⽉に学位が授与されます。

カリキュラムは変更になる場合があります。

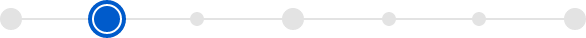

ゼミの取り組み

学年を超えた学びの場

2年⽣から4年⽣までが⼀緒に学ぶ川野邊ゼミでは、学年の垣根を越えた活発な議論が特徴です。固定のゼミ⻑を置かず、状況に応じて誰もがリーダーシップ、フォロワーシップを発揮できる柔軟な運営体制を採⽤しています。これにより、社会で求められる⾃律性や協調性が⾃然と⾝につきます。

外部への発信

ゼミ活動の中で得られた成果は外部に積極的に発信します。また、企業や自治体から依頼を受けたプロジェクト活動には、希望するゼミ生が時限的にチームを組んで取り組みます。各自がテーマを通して培った知識や技術を持ち寄ることで、それぞれのモチマエを活かして協働し、プロジェクトを成功に導きます。

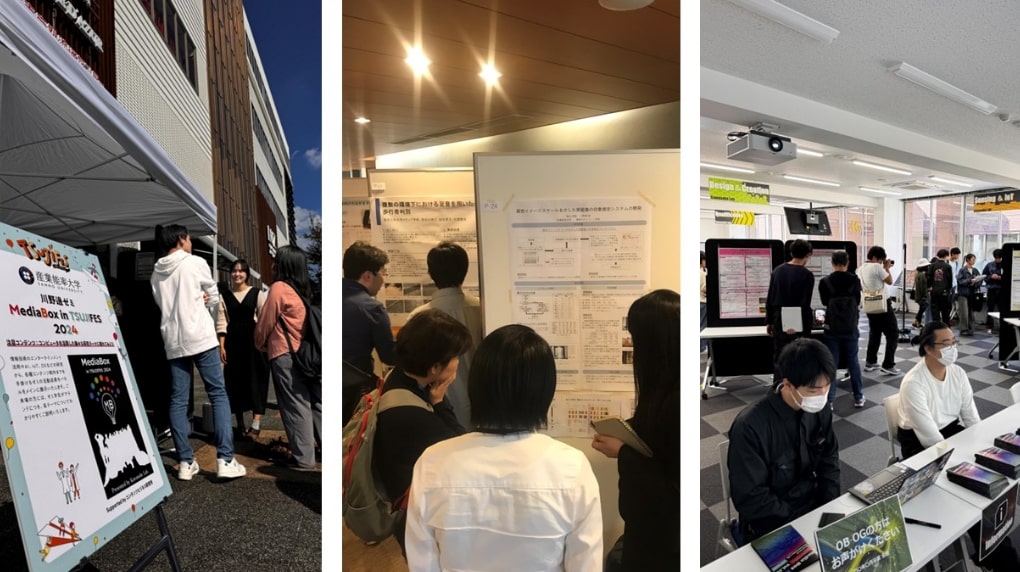

24時間利用可能なオンラインゼミ室

2020年度より、24時間、365日好きな時に利用可能な、メタバース型オンラインゼミ室を開設しています。

現在はMetaLife社のサービスを活用しており、メンバーはアバターで行動し、お互いの距離に応じて音量も変化するため、実際の空間に近い自然な感覚で過ごすことができます。

学術研究の重視

大学の基本的な役割の一つである学術研究への取り組みを重視します。研究テーマは、⼈や社会のニーズに応える内容であれば、情報学を基軸に分野を問わず学際的に設定することが可能です。AIやIoT、ドローンを活用したシステム開発や、福祉的な支援システムの開発、メディアデザインやコンピュータのエンターテインメント利用に関する研究・制作など、多種多様なテーマに取り組んでいます。

学生によるゼミ紹介

人間のストレスを軽減させる癒しロボットの開発を研究

外山 友結

神奈川県立相模原高等学校出身

川野邊ゼミでは、各自が好きなテーマで研究や制作を行う中で、多くの学生がデジタル技術に関連するテーマに取り組んでいます。研究分野は一人ひとり異なりますが、知識や考えを共有し高め合える環境がこのゼミの魅力の一つです。私は、「身体接触によるストレス軽減を目的とした癒しロボットの開発」をテーマに取り組んでいます。2年次に人の生活をサポートするデバイスについて学び、「自分の研究で人々の生活に少しでも彩りを添えたい」と考え、このテーマを選びました。卒業後は大学院に進学し、さらに専門的な研究に挑戦したいです。

個々の研究テーマについて、互いに助け合える関係のゼミ

相川 智貴

私立山手学院高等学校出身

川野邊ゼミの魅力は、互いの研究テーマについて活発に議論し合える点です。研究や活動で悩んだ際は、ゼミ生同士で話し合い、解決の糸口を見つけることで、モチベーションの向上につながりました。また、苦手だった議論は、他者の意見から刺激を受けることで、今では論理的に考え、自信を持って発言できるようになりました。私は現在、「遠隔操作による感覚の共有」について研究しています。今後はこれを具体化するため、電子工作やデータの活用を通じて、人とデジタルの境界を越えた新しいインタラクションの実現を目指していきたいです。

学生に期待すること

皆さんには、これからの社会を切り拓く「最強のカード」になって欲しいと期待しています。社会が変化し、⽇本の⼈⼝減少や⾼齢化が進む中、リーダーシップとクリエイティビティを兼ね備え、どんな場⾯でもソロで勝負できる⼒を⾝につけて欲しいと考えています。しかし、決して孤⽴することなく、周囲と協調しながら共に成⻑していける「真のプロフェッショナル」として輝いてほしいです。個々のテーマに真剣に取り組む中で経験する苦楽は全て未来の皆さんの⼒になります。社会課題に取り組み、社会に貢献しながら、デジタルと共⽣する未来を築いて欲しいです。広い視野を持ち、挑戦を恐れず、デジタル時代だからこそ忘れてはいけない人としての尊厳の在り方を絶えず考え、質の⾼い満⾜度を追求する社会を創り上げていってください。

川野邊 誠 教授

産能大学経営情報学部情報学科卒 、北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士前期課程修了(情報科学修士) 、北陸先端科学技術大学院大学情報科学研究科博士後期課程単位取得退学 、岩手県立大学大学院ソフトウェア情報科学研究科博士後期課程修了、博士(ソフトウェア情報学) 、産業能率大学情報マネジメント学部教授

【教員紹介】川野邊 誠 教授 ページへ