ゼミの学び

SANNOの学びの軸は「ゼミ」。初年次ゼミから専門ゼミへとつづく4年間で、知識と経験を積み重ね、ビジネスの現場で通用する実践力を身につける。

01

4年間の学びの軸となる「ゼミ」

初年次ゼミで、4年間ともに学ぶ仲間と出会います。仲間と切磋琢磨する中で、自分の中に眠ってる能力、興味・関心を発見します。専門ゼミでは、自身の“モチマエ”を活かしつつ、プロジェクト活動を通じて学んだ知識をビジネスの現場で役立てられるように実践力を高めていきます。

-

1年次から

4年間ゼミがある入学直後からはじまる初年次ゼミ。SA*の先輩がアイスブレイクで盛り上げてくれるので、ゼミの仲間とはすぐに打ち解けて仲良くなります。2年次からは専門ゼミに所属。4年間のうちに、2つのゼミで2人の先生から指導を受け、たくさんの仲間と出会い、自分らしく成長できます。

SA*(Student Assistant): 授業のサポートをしてくれる先輩

-

仲間と切磋琢磨しながら

成長する大学生活を一緒にスタートした仲間は、4年間の学びの友。PBL*で苦労したことも、課題に追われて一緒にがんばったこともすべて力と思い出に変わります。2年次からは、同じ興味・関心をもった仲間と挑戦を繰り返し、社会で求められる力と専門性を高めていきます。

PBL*(Project Based Learning):課題解決型学習

-

多様な研究テーマの中から

興味・関心にあった

ゼミを選択できる2年次に待っているのが「専門ゼミ」の選択。多様な研究テーマに取り組むたくさんのゼミの中から、自分に合ったゼミを選ぶのは大変。悩みに悩んで決めたゼミで、新たな仲間と出会い、ともに成長することを誓います。ゼミでの経験と、身につけた知識・スキルは一生モノです。

-

SANNOといえば

アクティブラーニング学生が主体的に学び、自ら行動するのがSANNOスタイル。「アクティブラーニング」という言葉がまだ一般的ではなかった時代から、ずっと変わらないSANNOの伝統です。仲間と対話と議論を繰り返す中で、協働力や表現力、論理的思考力や発想力など、社会で必要な力が自然と身につきます。

-

実務経験豊かな

ゼミ教員による丁寧な指導SANNOは7割以上の先生がビジネスの最前線で活躍してきた「実務家教員」。教員にとってSANNOは「後進を育てる場」。自分たちが創り上げてきた業界の未来を託す後進を育てることに一生懸命にならないわけがない。実務に精通したゼミの先生から厳しくもやさしい指導を受けながら、専門性を磨き上げていきます。

-

実践にこだわり

専門知識の活用力を磨く創立者上野陽一先生は「知識は実際の役に立ってこそ価値がある」として、知識の修得のみならず、その活用力を身につけることの重要性を説きました。この教えは今もSANNOに根づいており、初年次ゼミにおけるPBLや専門ゼミのプロジェクトを通して、専門知識の活用力の修得にこだわるのがSANNOのゼミの特徴です。

02

自分の力を把握し、飛躍を誓う

初年次ゼミの特徴

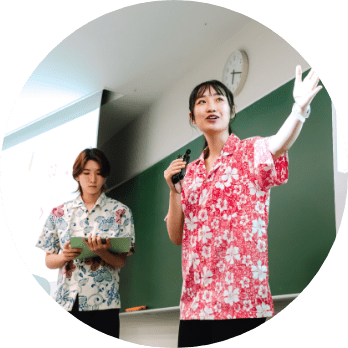

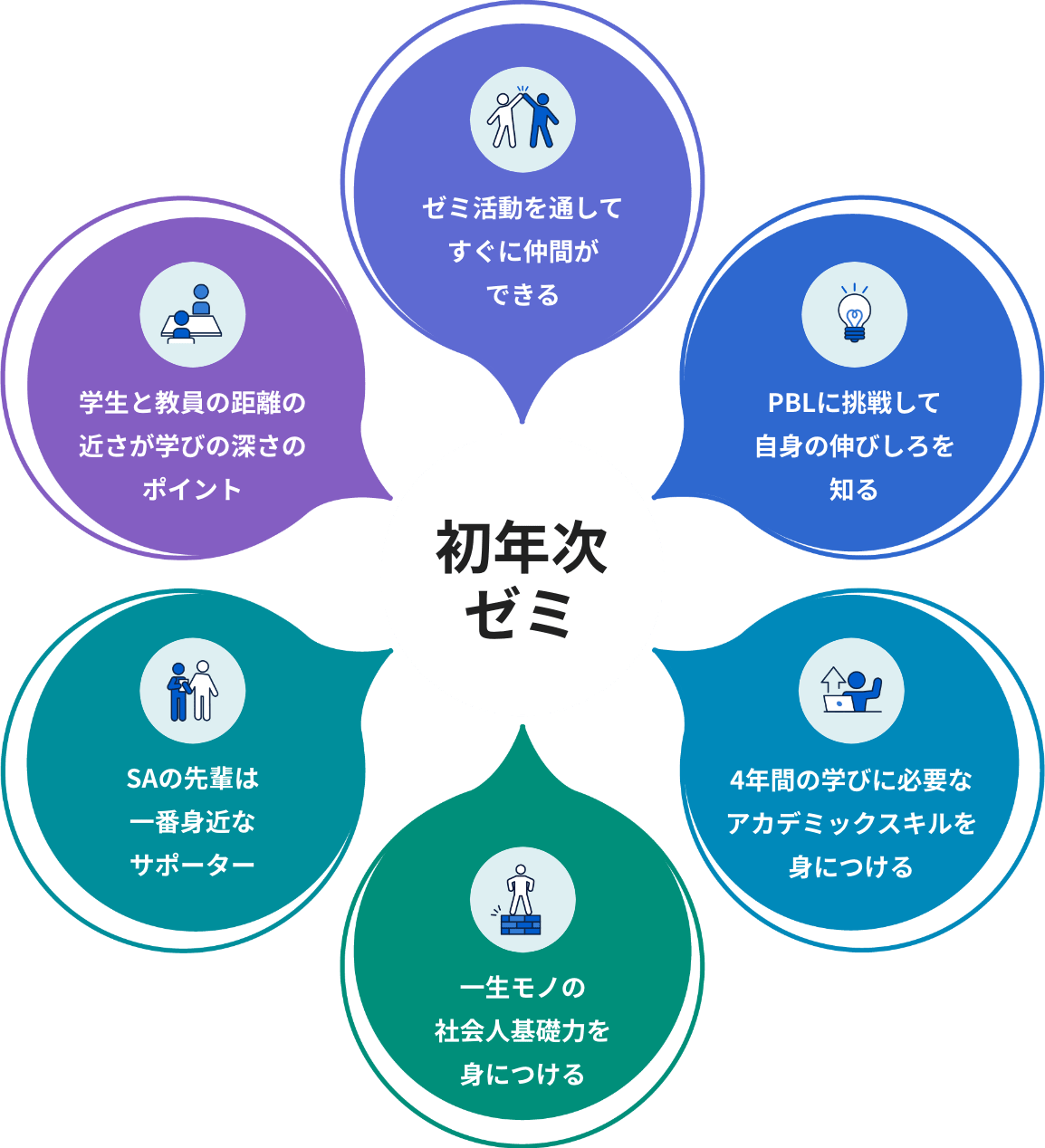

SANNOでは、1年次から2年次前学期までのゼミを「初年次ゼミ」と呼びます。すべての学生が少人数のゼミに所属し、学生主体の“SANNOの学び”のスタイルを身につけ、PBL(課題解決型学習)を通して自身の強みと課題に向き合います。ゼミ担当教員のみならず、先輩がSA(Student Assistant)として授業に参加し、入学直後からタテ(教員)・ヨコ(同期)・ナナメ(先輩)のつながりをもちながら4年間の学びをスタートします。

-

ゼミ活動を通して

すぐに仲間ができるゼミ活動ではグループワークを通して、お互いを理解し信頼関係を築いていきます。誰とチームになっても楽しく深い学びが得られる。そんな環境がSANNOにはあります。

-

PBLに挑戦して

自身の伸びしろを知るPBLで仲間と切磋琢磨する中で自分の強みと伸びしろを知ります。自身の可能性を感じながら、知識を身につけ、仲間と学ぶことで、初年次の1年間だけでも成長を実感できます。

-

4年間の学びに必要な

アカデミックスキルを

身につけるSANNOでの4年間の学びに必要なグループワークの進め方、情報収集と分析のスキル、レポートの書き方、プレゼンテーションの仕方などを身につけます。

-

一生モノの

社会人基礎力を

身につける社会で活躍するために必要な計画性、考え抜く力、チームで働く力などを身につけます。常に卒業後を意識しながら学ぶのがSANNOスタイルです。

-

SAの先輩は

一番身近なサポーター上級生がSA*として、授業に参加してくれます。一番身近なサポーターとして授業のことも、大学生活のことも親身になって相談にのってくれます。

SA*(Student Assistant):授業のサポートをしてくれる先輩

-

学生と教員の距離の近さが

学びの深さのポイント初年次ゼミは少人数クラスのため教員と学生の距離が近く、いつでも相談や質問ができる環境があります。一人一人と向き合い、モチマエを伸ばす教育がSANNOのこだわりです。

初年次ゼミで4年間の伸びしろの土台をつくります。

初年次ゼミでは、オリエンテーションプログラム、前学期、後学期と徐々に課題の難易度をあげながら、社会で活躍するために必要な社会人基礎力と、4年間の学びに必要な基礎的なアカデミックスキルを身につけていきます。

- 協働力・リーダーシップ

- 計画立案力・実行力

- 企画力・提案力

- プレゼンテーション力

を、グループワークを中心とした実践的な学びを通じて向上させていきます。

さらに企業や地域が抱える課題に挑戦するPBL(課題解決型学習)を通して、学んだ知識やスキルの定着を図ります。

学生の声(初年次ゼミ)

リーダーシップの考え方が大きく変化

吉良 萌々子 経営学部経営学科 2年 横浜市立戸塚高等学校出身

答えのない課題に対して、どうやって意見を一つにまとめていけばよいか。リーダー役は苦手ではなかったのですが、今までのやり方だけでは通用しないことに気づき、リーダーとして必要なことを考えるようになりました。相手の意見を受け入れ、「なぜ?」と深掘りし、「ここが足りない」「いいね!」と価値判断を加えることで、ゼミ内でもっとも意見交換が活発なグループになり、PBL発表会のゼミ代表に選ばれました。2年次はリーダーシップ力をもっと磨くために、ビジネスリーダーコースを選択したいと考えています。

「余裕は質に直結する」を実感したゼミ

鈴木 隆宏 情報マネジメント学部 2年 神奈川県立湘南台高等学校出身

1年次のゼミではフィールドワークで伊勢原のPRをテーマに活動しました。6人グループの統括を務め、自分の意思を言葉で伝えることの難しさと限られた時間をいかに効率よく伝えられるかという点に苦労しました。苦労した分、時間的な余裕を持つことの大切さ、余裕を持った分、質の高い議論や成果物に直結するということについて身をもって体験できたことが大きな収穫です。将来はイベントのプロデュースに関わる仕事に興味があるため、2年次以降も積極的に大学のイベントや授業科目に関わりたいと考えています。

03

実践を通して、専門性を磨く

専門ゼミの特徴

2年次後期から、専門ゼミが始まります。

初年次ゼミで修得した知識とスキルを活用して、企業や地域と連携したプロジェクトなどに取り組みます。実践を通じて身につけた高度な専門性は、社会に飛び出す勇気と自信をもたらしてくれます。

-

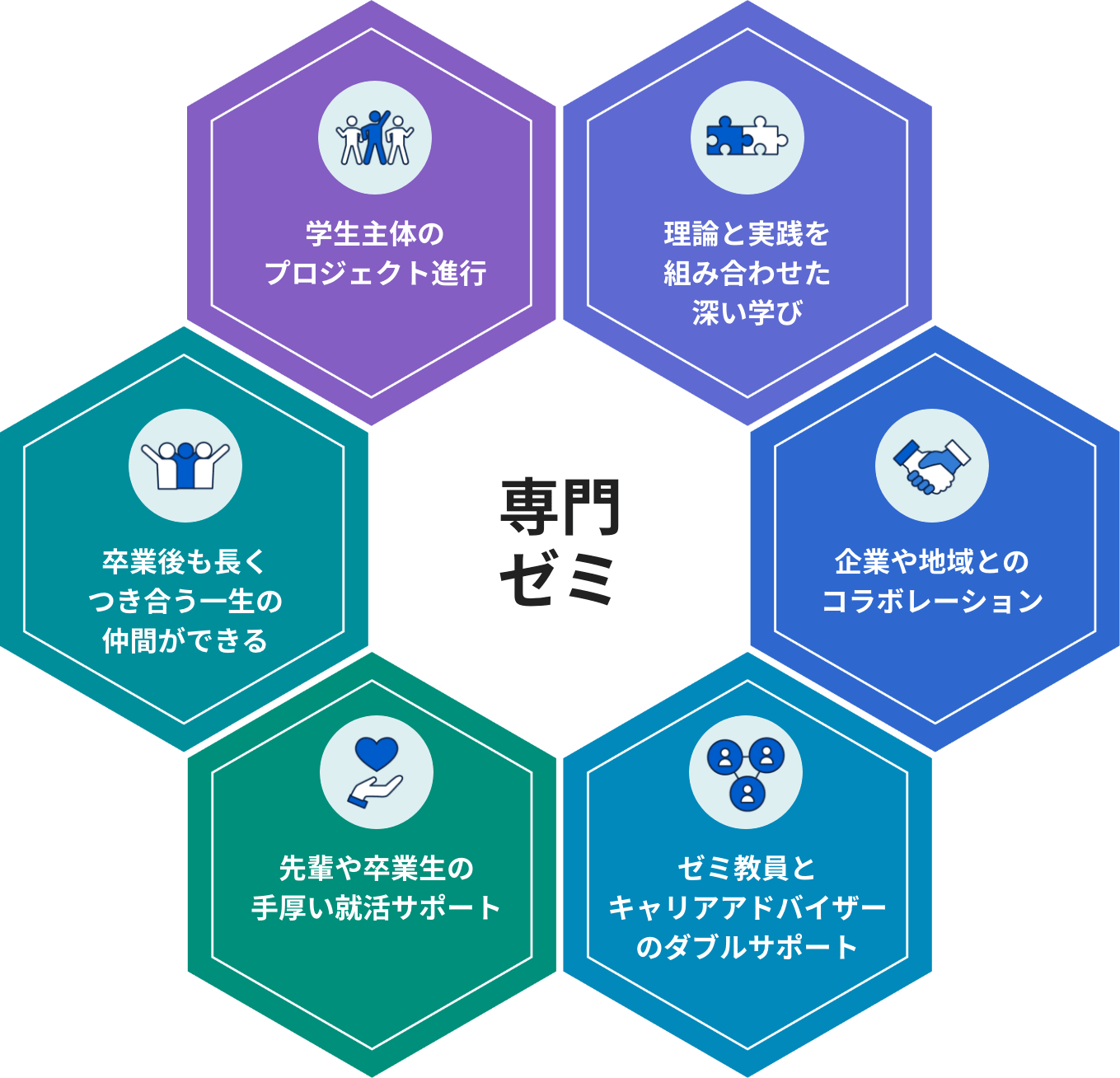

学生主体の

プロジェクト進行学生が主体的にプロジェクトを進め、成功と失敗の中で学びを深めていきます。自ら計画し、実行することで経営学の知識だけでなく、プロジェクトマネジメント力も身につきます。

-

理論と実践を組み合わせた

深い学び専門知識を修得し、実践する。この繰り返しによって、知識の定着を図り、知識の活用力を高めていきます。少人数の専門ゼミだからこそ、一人一人の力を伸ばすことができます。

-

企業や地域との

コラボレーション企業や地域と連携して、社会のリアルな課題に挑戦していきます。学修した知識を実践の場で活かすことができるか。イベントの成功や商品化決定の喜びが成長を加速します。

-

ゼミ教員と

キャリアアドバイザーの

ダブルサポートゼミごとに就職活動支援のプロであるキャリアアドバイザーがつきます。ゼミの先生とのダブルサポートで不安なく、自分らしく就職活動を進めていくことができます。

-

先輩や卒業生の

手厚い就活サポートゼミの先輩や卒業生はみんな後輩思い。先輩たちの活動に学び、時にアドバイスをもらいます。就職活動では卒業生が強力なサポーターになってくれます。

-

卒業後も長くつき合う

一生の仲間ができる一緒に努力したゼミ生とは、卒業後、会えばいつでも大学時代に戻ることができる一生の友になります。卒業後も励まし合い、助け合える仲間は人生の宝物です。

04

学びの集大成、卒業後を見据えたさらなる飛躍

専門ゼミにおける卒業研究

これまで身につけた知識とスキルをフル活用して、大学での学びの集大成として、個人あるいはチームで卒業研究に取り組みます。

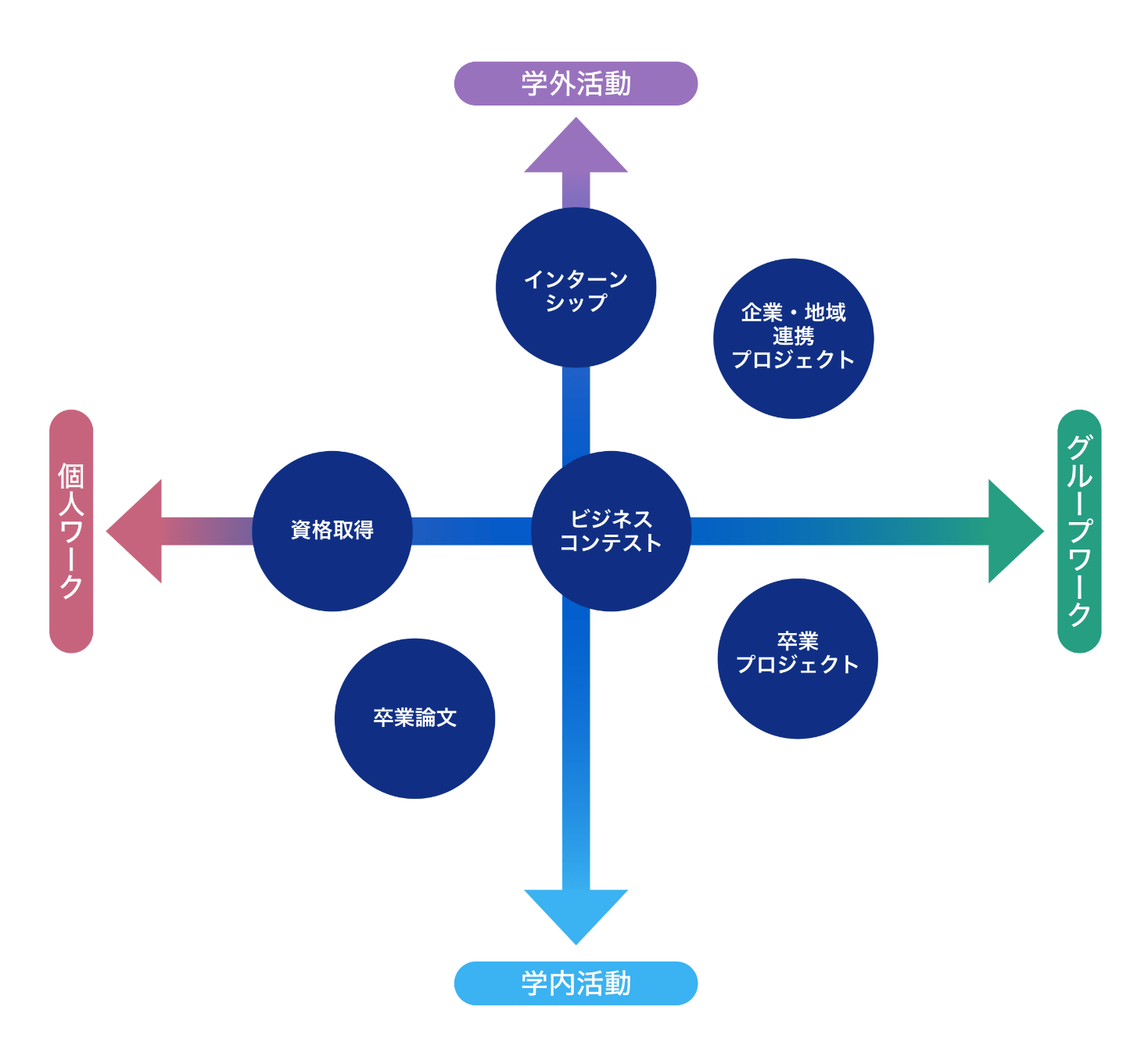

卒業後を見据えた実現性の高い企画や提案にこだわり、SANNOでの学びの4年間を締めくくります。各専門ゼミの卒業研究や活動の特徴は、ゼミ紹介ページで確認できます。(下図は専門ゼミの活動例)

専門ゼミの活動例

Pick up! 専門ゼミ

松尾尚 ゼミ

消費者のホンネの気持ちを探って、アイデアをカタチに

買うつもりがなかったものを、なぜか買い物カゴに入れたことはありませんか?人間は面白いもので、予想もしない購買行動をとることがあります。逆に売り手視点で見ると、消費者自身も気づいていないニーズを掘り起こすことができれば、画期的な新商品を生み出すことができます。ゼミでは、消費者のインサイト分析、心理調査から商品提案に至るマーケティング全体の流れを、段階的に、リアルに学びます。

ゼミ生インタビュー

松尾ゼミでは、企業とタイアップして、消費者がモノを購入するまでの心理分析や潜在ニーズのインサイト調査を行っています。私は石巻の水産業振興と地域創生をテーマにしたプロジェクトに取り組みました。プロジェクトでは、石巻の海産物のブランド力を高め、水産業に新たな価値を提供するために、消費者ニーズや購買行動を徹底的に分析しました。そして、その調査結果を基に、消費者が求める商品やサービスの提案を行いました。専門性を活かして、具体的なマーケティング戦略を立案し、地域経済の活性化に貢献できることが、松尾ゼミの特長です。