進路コラム「あなたは大学で、どんな成長をしたいですか?」

第3回 <2019年度連載>

自分の思い描く成長イメージに近いのは、どの大学?

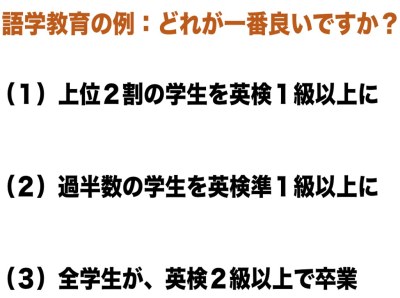

ここに3つの教育機関があります。ともに「英語教育に力を入れています」と謳っており、それぞれ卒業時までの語学教育の成果として、以下のようなことを達成すると宣言しています。

(1)は、英語ができる2割の学生の能力をさらに伸ばす方針の学校。でもその授業についていけない8割へのフォローはありません。(2)は英語が得意な過半数程度の学生を伸ばしますが、半分弱の学生は脱落します。(3)の学校は、学生全員にそれなりの英語力をつけさせます。さて、どれが最も良い学校でしょうか?

……と聞かれても、困りますよね。おそらく「人によって、どの選択が良いかは異なる」というのが正解でしょう。(1)の学校は一見すると高い成果を上げているようですが、大半の学生にとっては合わない教育をしているとも言えます。(3)は「できない学生を出さない」という点では親切ですが、英語が得意な学生にとっては物足りないかもしれません。

このように、誰にとってもベストな学校など存在しません。ここではイメージしやすいように語学教育を題材に用いて、やや極端な仮定で説明しましたが、あらゆる教育分野でこの前提は共通です。同じ学部名、似たような入学難易度でも、掲げている教育の方向性は大学によってバラバラ。学習者本人の目指す成長イメージに沿った大学かどうかが大事です。「入試難易度(偏差値)が高い大学の方が、良い教育をしているだろう」などと、偏差値というモノサシだけで大学選びをする方も少なくないようですが、実際はもっと多様で複雑なのです。

……と聞かれても、困りますよね。おそらく「人によって、どの選択が良いかは異なる」というのが正解でしょう。(1)の学校は一見すると高い成果を上げているようですが、大半の学生にとっては合わない教育をしているとも言えます。(3)は「できない学生を出さない」という点では親切ですが、英語が得意な学生にとっては物足りないかもしれません。

このように、誰にとってもベストな学校など存在しません。ここではイメージしやすいように語学教育を題材に用いて、やや極端な仮定で説明しましたが、あらゆる教育分野でこの前提は共通です。同じ学部名、似たような入学難易度でも、掲げている教育の方向性は大学によってバラバラ。学習者本人の目指す成長イメージに沿った大学かどうかが大事です。「入試難易度(偏差値)が高い大学の方が、良い教育をしているだろう」などと、偏差値というモノサシだけで大学選びをする方も少なくないようですが、実際はもっと多様で複雑なのです。

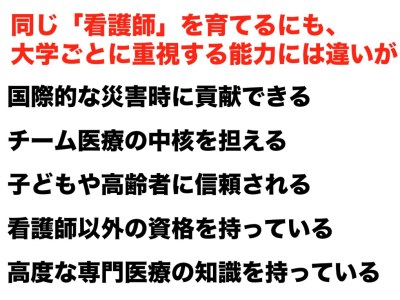

たとえば、看護師のような専門職であっても、どんな看護師を育てるかという教育方針は大学や専門学校によって異なります。ここでは5つの例を挙げていますが、どれが「一番すごい」といった序列はありません。社会には多様な看護師が必要で、それぞれ活躍する場面が違うだけのこと。「私はどのような看護師になりたいのか」と自分で考え、進学先を選ぶことが大切なのです。

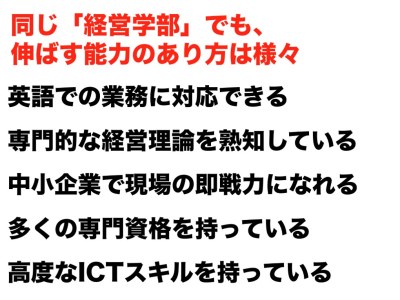

経営学部の例もそうです。ここに挙げた5つの要素はいずれも大切ですが、大学によってどれを重視しているかには違いがあります。高度専門的な経営理論の教育で知られる大学が、現場の即戦力を育てる教育でも同じくらい評価されているとは限りません。自身が持つ成長イメージと大きくかけ離れた教育方針の大学を選んでしまうと、入学後の学びを辛く感じてしまうかもしれません。

経営学部の例もそうです。ここに挙げた5つの要素はいずれも大切ですが、大学によってどれを重視しているかには違いがあります。高度専門的な経営理論の教育で知られる大学が、現場の即戦力を育てる教育でも同じくらい評価されているとは限りません。自身が持つ成長イメージと大きくかけ離れた教育方針の大学を選んでしまうと、入学後の学びを辛く感じてしまうかもしれません。

2020年以降の大学進学で最も重要なのは「ディプロマ・ポリシー」の理解

現在、我が国では高大接続改革という取り組みが進行中です。これは大学教育、高校教育、そして、両者を繋ぐ大学入試の3点を一体的に変えるという大がかりな事業。2020年度から大学入試が変わる、といった報道をご覧になり、その動向を気にされている方も多いと思います。新しい大学入試でどのような学力を測るのか、どのような対策をすればそれを突破できるのか……といった点が特に世間の関心を集めているようですが、一方でこの高大接続改革が「一人ひとりに合った進学先とのマッチング」を重視するものであることは、まだ十分には認知されていないようです。

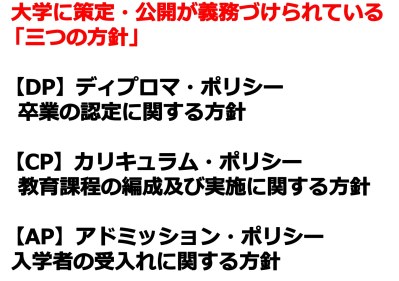

現在、文部科学省は各大学に対して「3つの方針」の明確化を求めています。その大学・学部・学科がどのような方針に基づいて教育や入学者選抜を行うかを、社会に対して具体的に発信せよというものです。

現在、文部科学省は各大学に対して「3つの方針」の明確化を求めています。その大学・学部・学科がどのような方針に基づいて教育や入学者選抜を行うかを、社会に対して具体的に発信せよというものです。

「どのような付加価値を持った専門職を育成するか」「どういった知識や技術を身に付けて卒業させるか」など、本稿で例を挙げてご説明したことは、DP(ディプロマ・ポリシー)に該当します。大学4年間の最終的な教育成果を具体的に表現したものですね。

そのDPを実現するために具体的にどのような教育を行うか、を示す方針がCP(カリキュラム・ポリシー)で、そのCPが前提とする(入学時の)学力や資質がAP(アドミッション・ポリシー)です。このAPに基づいて、各大学は2020年度以降の大学入学者選抜を行うことになっています。

高校生に知って欲しいのは、その大学が掲げる教育成果・DPの重要性。大学は4年間を通じてこのDPに到達できるような受験生を入学させたいわけで、DPの違いは最終的な入学者選抜のあり方にも繋がっています。本コラムでは「自分に合った進学先選びが大事」と繰り返しお伝えしていますが、2020年以降は、自分に合った進学先選びが何よりの入試対策にもなってくるのです。

これまでは高校3年生の夏頃までひたすら学力向上に励み、その時点の成績で受験先の大学を選ぶ……という方も少なくありませんでした。しかし、2020年度以降に大学を受験する方の場合は、そうもいきません。DPを読み解くためにはまず「自分はどんな成長をしたいのか?」を考えないわけにはいきません。高校3年間で準備しておくべきことはたくさんあります。

本コラムでは今後、数回に分けて新しい大学入試(大学入学者選抜)を解説していきます。自分に合った進学先に出会い、15年後、20年後にその学びを繋げていくためのご参考になれば幸いです。

そのDPを実現するために具体的にどのような教育を行うか、を示す方針がCP(カリキュラム・ポリシー)で、そのCPが前提とする(入学時の)学力や資質がAP(アドミッション・ポリシー)です。このAPに基づいて、各大学は2020年度以降の大学入学者選抜を行うことになっています。

高校生に知って欲しいのは、その大学が掲げる教育成果・DPの重要性。大学は4年間を通じてこのDPに到達できるような受験生を入学させたいわけで、DPの違いは最終的な入学者選抜のあり方にも繋がっています。本コラムでは「自分に合った進学先選びが大事」と繰り返しお伝えしていますが、2020年以降は、自分に合った進学先選びが何よりの入試対策にもなってくるのです。

これまでは高校3年生の夏頃までひたすら学力向上に励み、その時点の成績で受験先の大学を選ぶ……という方も少なくありませんでした。しかし、2020年度以降に大学を受験する方の場合は、そうもいきません。DPを読み解くためにはまず「自分はどんな成長をしたいのか?」を考えないわけにはいきません。高校3年間で準備しておくべきことはたくさんあります。

本コラムでは今後、数回に分けて新しい大学入試(大学入学者選抜)を解説していきます。自分に合った進学先に出会い、15年後、20年後にその学びを繋げていくためのご参考になれば幸いです。

(ご参考)産業能率大学の三つの方針

倉部 史記

「高大共創」のアプローチで高校生の進路開発などに取り組む。日本大学理工学部建築学科卒業、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。私立大学専任職員、予備校の総合研究所主任研究員などを経て独立。進路選びではなく進路づくり、入試広報ではなく高大接続が重要という観点から様々な団体やメディアと連携し、企画・情報発信を行う。全国の高校や進路指導協議会等で、進路に関する講演も多数努める。著書に『看板学部と看板倒れ学部 大学教育は玉石混合』(中公新書ラクレ)『文学部がなくなる日 誰も書かなかった大学の「いま」』(主婦の友新書)など。

(ウェブサイト)https://kurabeshiki.com/

(ウェブサイト)https://kurabeshiki.com/