ミュージック・エンタテインメント

「ミュージック・エンタテインメント」経営学部2年次・前学期開講

どのようなことを学ぶ授業?

エンタテインメントビジネスの中核を占める「音楽」をテーマとして、ミュージック・エンタテインメント内部の業種を紹介し、それらが直面する業界動向、経営上の課題と今後の可能性を学習していきます。CD 販売の低迷とそれによる周辺産業への影響、新規事業のチャンスなどを考える授業です。

この授業の面白さや、学生に学んでほしい、興味をもってもらいたいポイントは?

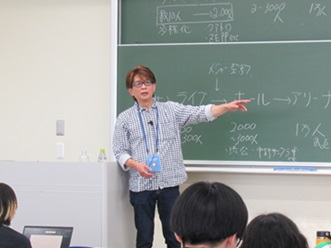

音楽業界のトップで活躍する多才な方々を講師に迎えて実施される「ミュージック・エンタテインメント」科目。音楽業界の“今”が学べる人気の授業となっています。

授業内での工夫は?

現場の第一線で活躍されている音楽業界関係の外部講師を迎え、それぞれの分野から音楽業界を掘り下げ、ご講義いただいております。

(所属部署・役職など、記載の内容は、ご講義いただいた時点のものです。)

(所属部署・役職など、記載の内容は、ご講義いただいた時点のものです。)