私の視点 2023 Vol.1

ワクワク、モヤモヤ…だけど楽しい!地域創生ユニットの魅力を教授に聞いてみた

産業能率大学 経営学部には、得意分野としたい領域を実践的に学ぶ専門授業「ユニット科目」があります(※)。5つのユニットの中でも、今回は昨今注目を集めている地域創生を学ぶ「地域創生ユニット」について、経営学部4年の加藤藍野さんが、担当教授であり現役コンサルタントでもある藤岡慎二教授にインタビュー。授業のリアルや魅力に切り込んでいきます。 ※ユニット科目は3年次の履修科目です。

モヤモヤだらけの地域創生!そこに飛び込むおもしろさ

加藤

加藤経営学部4年の加藤藍野です。高校生の頃から地域創生に興味があり、地域創生を学びたいと思いSANNOへ入学しました。今日はそんな私が、藤岡先生に地域創生ユニットの魅力を深掘りします!

加藤

加藤藤岡先生よろしくお願いします。先生のルーツから地域創生ユニットで学べることまで、どんどん聞いていきたいなと思います。

なんだか改まって緊張しますね(笑)。よろしく!

藤岡

藤岡 加藤

加藤まず先生が地域創生に関わるようになったきっかけを教えてください。

僕は大学時代に、ITとか起業家育成の研究をしてたんですよ。たまたま友人に地域創生を研究している人がいて。20年前はまだ今ほど地域創生が盛り上がってもいないし、僕自身東京生まれ東京育ちのシティボーイだから(笑)。さっぱり地方の課題っていうのがわからなくて。

藤岡

藤岡 加藤

加藤私も東京出身なので、リアルな課題感はわからなかったですね…。

そうなんだよね。で、卒業後とあるプロジェクトで秋田県能代市へ行って。街に足を踏み入れた時に、なんだこれ!?と衝撃を受けて。

藤岡

藤岡 加藤

加藤衝撃とは!?

もうね、西部劇のワンシーンに出てくる木の葉がカサカサ〜みたいな感じで。夕方の賑わう時間なのに、駅前がシャッター街で人がいない。びっくりしました。

藤岡

藤岡 加藤

加藤それは驚きますね。

その時初めて地方の課題って想像以上に深刻だぞ、なんとかしなければと思うようになったんです。それから2年後の2010年に島根県の海士町というところで教育を通じて地域の活性化をするプロジェクトにお声がけいただいて、思い切って移住することになりまして。

藤岡

藤岡 加藤

加藤それが先生の代表的なお仕事「高校魅力化プロジェクト」ですね。

最初は地域の人に全く受け入れてもらえず、とにかく半年間はひたすら街のために動きましたね。地元の綱引き大会に出たり、ゴミ拾いしたり、店の看板を直したりなんでもやったな…。

藤岡

藤岡 加藤

加藤す、すごいですね。まさに地域創生のリアル。

「地域とともに生きろ」と当時の役場の担当(現副町長)に言われ、半年経った頃からようやく受け入れてもらえるようになりました。

藤岡

藤岡 加藤

加藤その後も全国各地で地域創生に携わってきたと思うのですが、そこからなぜ地域創生を学生に教えようとなったんでしょうか?

地域創生という分野は最近では確立されつつあるけれど、それでもまだ過渡期にあります。そんなモヤモヤが渦巻いている中に学生を飛び込ませて、一緒に作っていった方がおもしろくなるんじゃないかなと。

藤岡

藤岡

加藤

加藤実際にユニットの授業を履修してみて、私もモヤモヤだらけでした(笑)!

そうだよね(笑)。でもね、 “デザインされた無計画性”っていうんだけど、カオスな中に飛び込んで自分なりに捻り出したものがオリジナルになって、絶対に真似できないものになっていくから力がついたはず。

藤岡

藤岡 加藤

加藤授業の中でも先生は簡単には答えをくれなくて。「なんで教えてくれないの!」と思うことも実はあったんですが、愛ある意地悪だったんですね(笑)。今さらながら納得です。

ユニットで学ぶ、自分の半径50cmを幸せにする力

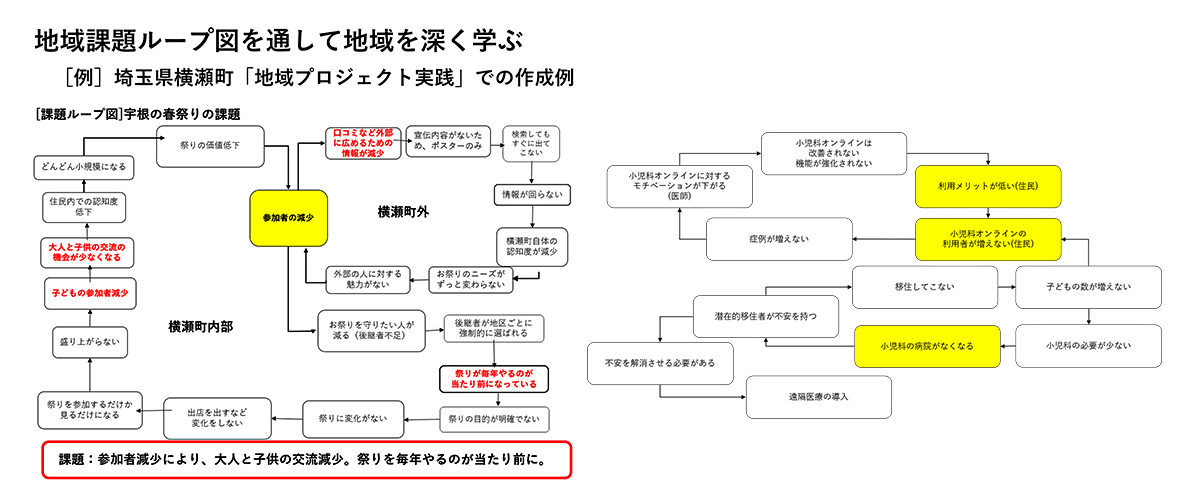

「地域創生ユニット」では、全国の地域創生事例を成功事例、失敗事例から学び、ビジネスの手法を通じて、社会課題を発見し、解決する眼を養います。2022年度は埼玉県横瀬町と提携し、フィールドワークなども交えながら地域の課題発見、提案を行ってきました。

地域創生ユニットでの横瀬町活性化 加藤

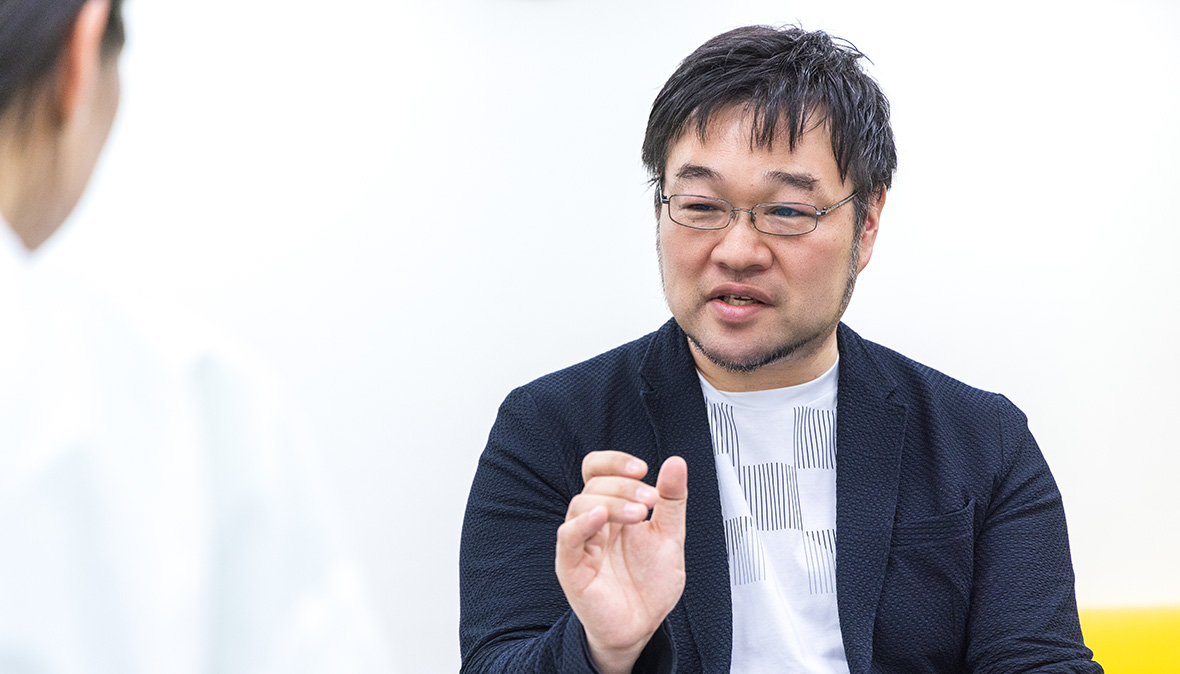

加藤ズバリお聞きします。「地域創生ユニット」ってどんな授業だと先生は思いますか?

“自分の半径50cmを変えていく力を身につける授業”だと思います。周りの人を幸せにするためには課題を見つけて、それを解決する方法を考えて、実行していく力が必要。これをユニットの授業では実践的に学んでもらっています。

藤岡

藤岡 加藤

加藤なるほど。わかりやすいですね。

地域創生ってどうしても属人的になってしまうところがあって。個人のノウハウとか、経験でなんとかしていくみたいな傾向が強いんですが、地域創生を学問的に捉えるというところが僕はポイントだと思っています。SANNO以外ではまだあんまりやっていないんじゃないかな。

藤岡

藤岡 加藤

加藤感覚や経験じゃなく体系的に学ぶ、ということですね。確かに授業の中でも、地域課題ループ図を使ったり、実際の事例をもとにした課題発見だったり、とにかくいろんなケースから学びますよね。

▲ユニット授業で学生たちがまとめた地域課題ループ図

▲ユニット授業で学生たちがまとめた地域課題ループ図

課題を構造化できる力も身に付く。まさに、そこが狙いです。

藤岡

藤岡 加藤

加藤資料を見ても理解できないことも、実際の問題が提示されると「ああこういうことを意味しているのか」というのがわかって、新しい発見があるので楽しかったです。

僕自身も、授業の資料を作っている時間が楽しかったですね。

藤岡

藤岡 加藤

加藤ユニットの授業では地域創生に経営学やそのほかの学問も掛け合わせているのもユニークだなと思うんですけど。

地域創生単体で考えても紐解けないことって実は多いんです。そこに経営学とか経済、心理学のようなあらゆる学問を掛け合わせながらアプローチをしていくと、新たな解決策が見えてくる。一つのことに対していろんな観点から課題を紐解いていくことは、学生自身の気づきになるし、力になります。

藤岡

藤岡 加藤

加藤私も授業を通して自分は人が好きなんだということに気づけました。

毎回の授業のたびに学生たちに事前学習として課題の資料を配っているんだよね。

藤岡

藤岡

加藤

加藤はい。それを次の授業の冒頭で渡される4つの設問を解くために活用して、その後同じ設問を担当した学生同士が集まって意見交換する「専門会議」を開くんですよね。

自分の考えだけじゃなく人の意見や考え方を知るというところから、自分の得意分野や興味関心、アプローチ方法を見つけていってもらいます。

藤岡

藤岡 加藤

加藤実際に専門会議で私は地域の人はこう考えているから、こういうアプローチがいいんじゃないかといったコミュニケーションから考えるんですけど、別の子はもっと経営戦略的な視点から考えを持っていたり。あのワークは興味深かったですね。

ちゃんと授業の狙いが伝わっていてホッとしました。嬉しいな。

藤岡

藤岡自分で決めて学ぶから、自分の力になっていく

加藤

加藤ユニットの授業を履修して感じたことがもう一つあって。自分がやりたいことを優先して学べるというやり方が多かったように思うんです。自由度が高いといいますか。

“自分で決める”ってすごく重要なことだよね。決められたことをやれって言われると、うまくいかないから不満になる、不満になると他責になるという負のループに陥ってしまいます。

藤岡

藤岡 加藤

加藤おっしゃる通りですね。

でも最初から自分で決めると、どうにかうまくやろうと考えるし、失敗しないように不安を埋めようとするからそこから学びが生まれるんだよね。

藤岡

藤岡 加藤

加藤自ら学び方を選んでいく。だから学生たちも授業に対して前のめりになるんですね。

SANNOの学生は本当に真面目で、取り組みの姿勢が素晴らしい。僕も2年間教えてきて驚いています。

藤岡

藤岡 加藤

加藤昨年埼玉県の横瀬町のプロジェクトに携わって。町長にお越しいただいてお話を伺ったり、地域住民の方へのヒアリングや企画提案まで盛りだくさんでした。今、絶賛就職活動中なのでユニット科目での取り組みがアピールポイントとして話せるのは強みだなって思います。

解決策を考えて、政策立案する力。提案力や新規事業構想力とかは就職した後にも役立ちますよね。どんなところにも応用できるんじゃないかな。

藤岡

藤岡

加藤

加藤最近では地域創生に取り組む企業も増えてきていますよね。でも、地域創生ってマネタイズ(収益化)に苦戦するイメージもあるんですが。

それは僕のテーマでもあるんだけど、収益を得ることと社会貢献のバランスをとることは常に意識してます。地域活性化は価値あることだから、ちゃんと対価をいただいてやるべきだと思うので、そこは今後も大切にしていきたいですね。

藤岡

藤岡 加藤

加藤ロマンとそろばん…、勉強になります!

ワクワクが地域を動かすモチベーションになっていく

加藤

加藤今年度からは新たな先生も加わって地域創生ユニットの授業もどんどんスケールアップしてますね!

これまでやっていた埼玉県横瀬町のプロジェクトに加えて、新たに千葉県流山市とのプロジェクトも動き出しました。

藤岡

藤岡 加藤

加藤学べる幅が広くなりそう!実際に街の人へインタビュー調査をするフィールドワークが私はとても楽しかったので、ぜひこれから履修を考えている人にもお勧めしたいですね。

地域創生は身体性というのもポイント。今、ChatGPTとかAIとかいろんなものが登場してきているけれど、自ら体を使って動いていく地域創生は人間にしかできない仕事だよね。

藤岡

藤岡 加藤

加藤人にしかできない仕事って今後ますます大切になってきますね。私はチームで学べたのもとてもよかったなと思っていて。

ユニットでは地方出身の子も都心部出身の子も一緒に学ぶから、いろんな視点が混ざり合っているのもいい環境だよね。

藤岡

藤岡 加藤

加藤とはいえ、私のチームはなかなか政策立案までの道のりで苦戦したんですけど…。

壁にぶち当たった時は、本当に自分がこの提案でワクワクするか?を基準にしてみるといいと思います。自分がワクワクしないと、絶対に人はついてこないから。

藤岡

藤岡 加藤

加藤確かに!地域創生はいろんな人を巻き込まなきゃ進まないから大事な部分ですよね。

ワクワクはモチベーションになっていくから。仕事や勉強として取り組むよりも課題やワークを通じて「自己実現していく」って考えた方がいいと思う。

藤岡

藤岡 加藤

加藤地域創生…やっぱり魅力的ですね!

そうだね。加藤さんにもぜひ自分の言葉で相手に伝えることを大切にしてほしいです。それができるようになれば実現可能性がどんどん増えていく。例えて言うなら、映画スターウォーズの“フォース”を使いこなすみたいなものだね。

藤岡

藤岡 加藤

加藤スターウォーズ…ちゃんと観たことがないかもしれません(笑)。

ぜひ、鑑賞してみて(笑)!僕の言っている意味がわかるはずだから。

藤岡

藤岡 加藤

加藤先生、今日はありがとうございました。改めて地域創生っておもしろいなと、これからの可能性を感じることができました!

こちらこそありがとう。これからもぜひ地域創生に携わっていってくださいね。

藤岡

藤岡

加藤

加藤

〜取材を終えて〜

先生ご自身の地域への想いや改めて授業の狙いが聞けたので、とてもよかったです。私自身地域創生を学びたいという目標を持ってSANNOに入学したので、ユニットの授業を通して自分の強みや興味関心に気づけたことは大きな収穫です。ユニットの授業を履修してよかったです!

プロフィール

-

-

藤岡 慎二 SHINJI FUJIOKA

産業能率大学 経営学部 教授/株式会社Prima Pinguino 代表取締役社長

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科修了、2006年に教育コンサルティング会社、株式会社GGC(現:Prima Pinguino)を設立。経営戦略、組織論、リーダーシップ、地域活性化、ソーシャルイノベーションを専門にしつつ、地域活性化領域において全国で活動を行う。隠岐島前高校魅力化プロジェクト等に参画。

-

-

加藤 藍野 AINO KATO

産業能率大学 経営学部 経営学科 4年

東京都出身。高校時代に三重県の漁港を訪れたことをきっかけに地域創生に興味を持つ。「社会課題」や「地域創生」について学びたいという希望から、産業能率大学へ入学。3年次には「地域創生ユニット」を履修し、地域創生に携わる仕事に就くことを目指し、現在就職活動中。