授業科目紹介「ケースで学ぶ企業財務」

「ケースで学ぶ企業財務」 経営学科専門科目2年次・前学期開講

どのようなことを学ぶ授業?

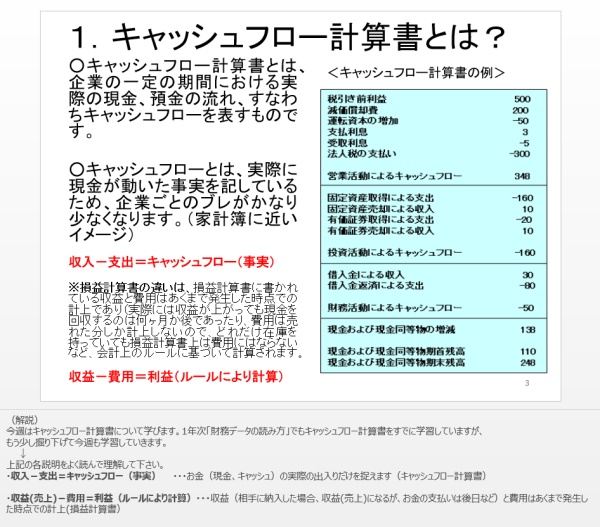

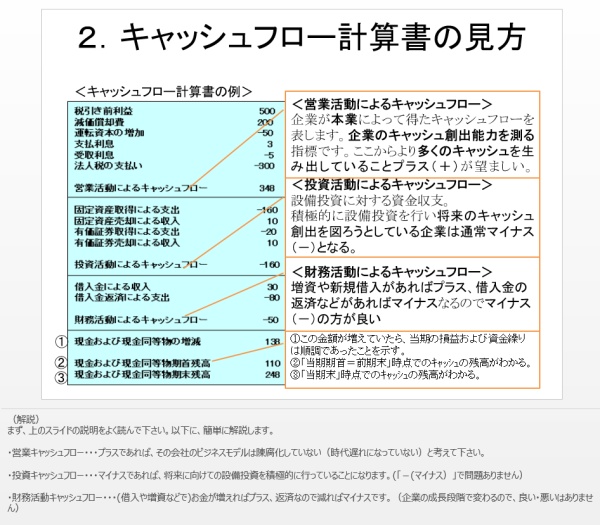

本科目では経営学科の必修科目として、実際の企業財務のケースを紹介しながら、「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュフロー計算書」の財務3表の見方を理解し、さらに「財務分析」(安全性分析・収益性・効率性・成長性の各分析など)の手法、上場企業のIR情報の分析手法の習得を目的としています。

この授業の面白さや、学生に学んでほしい、興味をもってもらいたいポイントは?

実際の企業の事例を基に、企業の財務データを使いながら、同業でも経営手法の違いや歴史的な事象と企業財務の関係、最近では特に2年次ゼミⅠでの調査研究報告書(通称「1/2卒論」)作成と連携しながら、各業界を代表する上場企業の有価証券報告書、アニュアルレポート、統合報告書、IR動画などIRデータを使っての企業分析を行い、その企業の本質に迫ります。

授業内容に関する近年のトレンドは?

企業の最新IRデータ(有価証券報告書、決算短信、アニュアルレポート、統合報告書など)を分析して、その企業の今に迫ります。

授業教材の一部。大手企業の実際の有価証券報告書を例に挙げ、図を用いて解説を行うなど、身近に感じてもらう工夫を凝らしている。

授業内での工夫は?

これまで受講した学生で、印象に残っているエピソードは?

1.この授業で有価証券報告書の読み方をマスターした学生が、就職の面接で同報告書内の内容(「対処すべき課題」「事業等のリスク」など)について逆質問をしたところ、有価証券報告書の読み方を使い企業研究をしていることが高く評価(「産能大はやはり他の大学とは違う!」など)され、その場で内定を得た。

2.この授業で企業財務に興味を持ち、数字に強くなり、入社4年で部長になった。

2.この授業で企業財務に興味を持ち、数字に強くなり、入社4年で部長になった。

授業で学ぶことが、卒業後にどのように役に立つ?

自社や競合企業の経営分析、新たなビジネスの策定など。一方、この分野をマスターしていると数字に強い人材になれますし、今後はますます、経営者や企業幹部として決算書を読める(数字が分かる)かどうかで、人生が大きく変わります。

授業に関連して、併せて受講してほしい科目、習得してほしい知識は?

受講してほしい科目:1年「財務諸表論(財務データの読み方)」→2年「ケースで学ぶ企業財務」(当科目)→3,4年「ケースで学ぶ経営分析」

習得してほしい知識:決算書など財務データの読み方とその分析

授業を通じて学生に伝えたい事

最近では企業のコスト意識の高まりから、管理職や営業・販売部門など企業内全体での財務情報の 理解や見識なくしては、企業の成長や企業内でのキャリアアップが望めない状況になっています。つまり、皆さんが将来社会人として会社に勤務する、また自分で会社を起業し経営者となった場合に、企業財務に関する知識があるかどうかが、その後の人生を大きく左右すると言っても過言ではないと思います。