私の視点 2023 Vol.3

Jリーグで活躍するマネジメントのプロに聞いた、スポーツビジネスの未来!

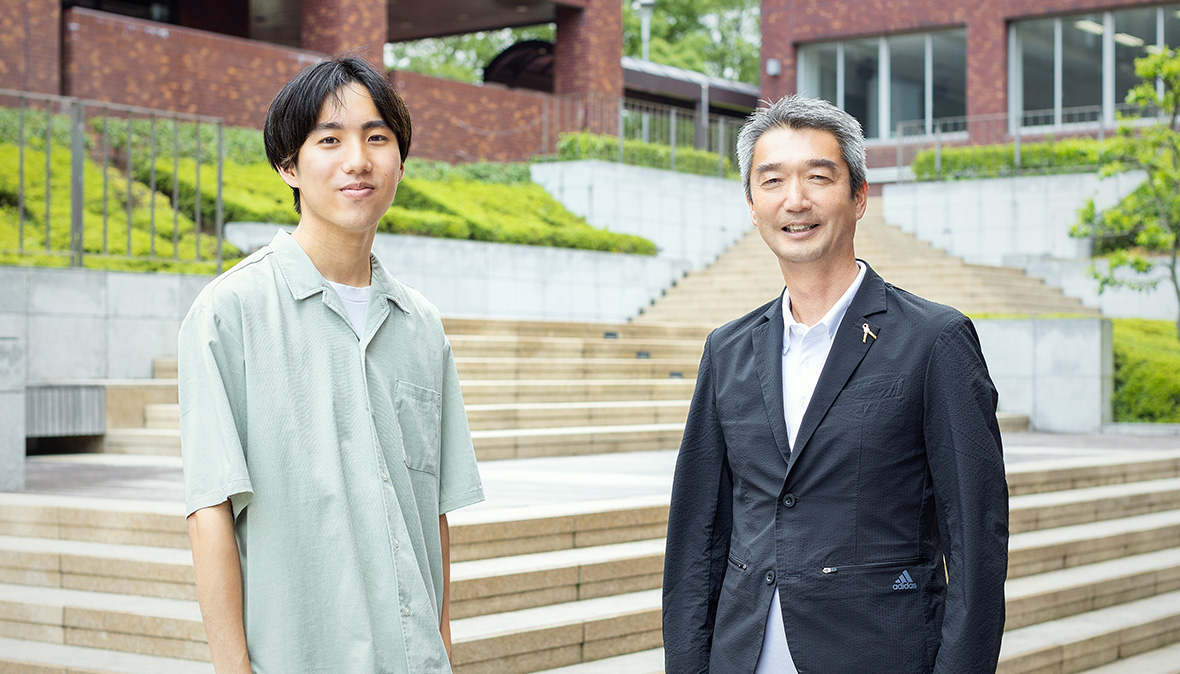

今回は株式会社湘南ベルマーレの代表取締役社長を昨年末に退任し、Jリーグで新設されたカテゴリーダイレクターへ就任した水谷尚人樣へインタビュー。ベルマーレ時代に実践したマネジメント術や、サッカーをはじめとするスポーツ業界における課題、さらに今後業界で求められる人材について、情報マネジメント学部現代マネジメント学科3年の金子遊介さんがお話を伺いました。

本音を引き出す秘訣は、相手の話を聞き、嘘をつかず、自らの意見をいうこと

金子

金子

情報マネジメント学部現代マネジメント学科3年の金子遊介です。今日はよろしくお願いします!

公益社団法人日本プロサッカーリーグのカテゴリーダイレクターの水谷尚人です。よろしくお願いします。

水谷

水谷

金子

金子

まず、水谷さんが今年1月に就任されたカテゴリーダイレクターは、どんな仕事なのでしょうか。

Jリーグの構造改革の中で、新たにできた役職で、一言でいうと、Jリーグと各クラブの間に立ってコミュニケーションをはかる図る仕事です。クラブの悩みを拾い上げ、Jリーグ側の意向も考慮しながら、なにか問題があれば解決のために一緒に考え、動く。そんな役割ですね。

水谷

水谷

金子

金子

各クラブへのアドバイスをされたりもするんですか。

アドバイスよりは、基本的に悩みをよく聞くことを優先しています。今、クラブが全国に60あるのですが、これくらいの数になると各クラブとJリーグとのコミュニケーションがおろそかになりやすい。クラブも予算規模や親会社の有無、社長の経歴も本当にさまざまなので、いろいろな悩みや課題があります。

水谷

水谷

金子

金子

いろんな方とコミュニケーションをとる際は、どんなことを大事にされているんですか。

相手の話を聞くことです。リクルートで勤務していたときの営業職では、話を聞くよりもまず自分が話すというスタイルでしたが、サッカー業界に来てからは変わりましたね。相手の思いや考えを聞くためには相手のことも研究するし、今ではそれが営業の基本だと思っています。あとは、誰かと会う時は明るくいることですね。

水谷

水谷

金子

金子

話を聞く時は、相手に与える印象も大事な気がします。話を聞くスタイルに切り替えたきっかけは何だったんですか。

特にないですが、結局、相手が何を求めているか、本音を聞き出すことが成果につながるとわかったからかな。ちなみに、どうしたら相手の本音を聞き出せると思う?

水谷

水谷

金子

金子

それは僕もゼミなんかで苦労している所ですが、一人ひとりとじっくり話をしていくことでしょうか。実際、僕はそうやって相手の本音を探るようにしています。

何かで読んだけど、相手を怒らせると本性が出るらしい。でも、これは決別する恐れがあるから実行するのはむずかしいですね。ただ、飲みに行くと割と大丈夫(笑)。

水谷

水谷

金子

金子

ざっくばらんに話せそうですね。

あと、相手に本音を語ってもらうために意識しているのは、自分の意見を言う、嘘をつかないこと。

水谷

水谷

金子

金子

自分が正直に話をするからこそ、きっと相手も心を開いてくれるのでしょうね。コミュニケーションは人と向き合うことだから、まずは自分から真摯に向き合う姿勢を相手に示すことが大切だという気がしました。

「明るさ」と「おせっかい」が一体感をもたらし、チームを強くする

金子

金子

株式会社湘南ベルマーレでは、チームをJ1に定着させるという功績を残されましたが、当時、どのようなマネジメントでチーム力を上げていったんですか。

とにかく「明るくいようぜ」というのは心掛けていました。世の中が明るくなった方がいいし、その軸にスポーツがあったらいいと思っていますからね。湘南エリアでいえば、「ベルマーレがあってよかった」と言ってもらえる空気感、一体感を作ることを大事にしていたと思いました。

水谷

水谷

金子

金子

ベルマーレのクラブスローガンは、「たのしめてるか。」ですよね。このスローガンが、クラブ内に浸透していたから、というのもあるのでしょうか。

「たのしめてるか。」は、プロに作ってもらった言葉だけど、これはベルマーレの社員全員とNPO法人のGMとコーチみんなへのヒアリングによって決まったものなんですよ。どういう想いで働いているか、どうなりたいかを一人ひとりに聞いて生まれた言葉。関係者も腹落ちしているから、クラブ内部にも浸透しやすい。

水谷

水谷

金子

金子

浸透させるために、敢えて何かをやったりすることもあるんですか。

時が経てば、ベルマーレのJ1以前を知る社員だけではなく、J1以降しか知らない社員も出てくるので、みんなを集めて、ランダムにグループ分けして、改めてスローガンについて話し合ってもらったりもしましたね。これは目線合わせをする、いい機会になりました。

あとは当時、私がよくまわりに言っていたのが、「おせっかいになろう」ということです。

水谷

水谷

金子

金子

「おせっかい」、面白いですね! これは、どういう想いから言われていたんですか。

おせっかいで、隣の人がやっていることに感心を持つことも一体感を生み出すことにつながりますからね。

水谷

水谷

金子

金子

自身の心掛けといった内面的な部分だけではなく、自らが関わって、つながりを作ることも大切なんですね。

Jリーグに関わっている人はすべて仲間なんですよ。例えば、タイムを競う陸上競技であれば、一人でもやれるけど、我々は対戦相手がいないと成り立たない競技、仕事をしています。試合をする時は徹底的に戦えばいいけれど、前後は仲間だと思っているので。

水谷

水谷

金子

金子

いろいろな人と一体感を生み出すことは面白さの一つだと思いますが、サッカー業界で働く中で他にどんなところに面白さを感じますか。

私がクラブの社長をしていたりした時は、毎週、ワクワクもしたし、胃が痛くなる思いもした。結果によっては落ち込んだり、サポーターから叱咤激励を受けたり。でも、それって、すごく生きている実感があったんですよね。

水谷

水谷

金子

金子

ネガティブな事さえ充実感に変わる。現場だからこそ感じられる、リアルな感覚かもしれないですね。今はいかがですか。

今はチームから離れたポジションにいるので正直刺激は減りましたが、週末に各地での試合を観て、家族連れがニコニコしてお弁当を食べたり、試合が始まれば一生懸命声援をおくったりしている。はたまた、モチベーションが下がっていたビジネスマンが試合で選手が頑張る姿を見て「自分も一週間頑張ろう」と思えたり。毎週末どこかで試合が行われていて、誰かが感情移入している。そういう瞬間にふれることができるのは、スポーツ業界で働く魅力ですよね。

水谷

水谷

成果を上げるチーム作りが、スポーツビジネスをより面白く、魅力的なものにする

金子

金子

今、サッカー業界、ひいてはスポーツ業界にはどんな課題がありますか。

一番課題だと思っているのは、業界に関心を持つ人が増えている分、やりがい搾取のようになってしまっているところがある点です。給料は決して高いとはいえない、イベントなので土日も休みが取りづらいなど、本人のやりがいに頼っている面があると思います。

水谷

水谷

金子

金子

スポーツが好きだからという気持ちから、頑張りすぎてしまう人もいるかもしれないですね。それに対してはどう解決していったらいいのでしょうか。

まずは、ちゃんと報酬を設定すること。つまり、経営陣がそこに向き合うことです。そのためにも、チームの成績を上げて、若い選手を育て、評価されるチーム作りを行っていかないといけないですよね。その結果、オファー金額も上がり、事業収入も上がる、クラブチーム全体が潤って運営が軌道に乗っていく。そんな世界になれば、スポーツビジネスの仕事がさらに面白く、魅力的なものになっていくでしょうね。

水谷

水谷

金子

金子

それは、ワクワクする未来ですね。僕も将来、サッカーのクラブのスタッフになりたいと思っているので夢が広がりますし、業界全体がそうやってますます盛り上がっていったらすごく嬉しいです。

そのためにも、人材の確保や育成もとても大事になってくると思います。

水谷

水谷

求められるのは、健康と英語をベースに、得意を活かして活躍できる人

金子

金子

スポーツ業界でこれから求められるのは、どんな人材だと思いますか。

一番は、とにかく健康であること。

水谷

水谷

金子

金子

意外な答えでしたが、働く上でとても大事なことですよね。

健康な体がないと健康な頭はないし、健康な頭がなければ新しいユニークなものができない。それに、健康じゃないと表情も暗くなり、まわりも暗くしてしまいますからね。あとは英語も話せた方がいい。海外に行くと、どの国の人も基本的には英語でコミュニケーションを取るから、基本知識として身に着けておいた方がいいでしょうね。

水谷

水谷

金子

金子

英語は、多様性ある人材確保にとっても重要ですね。

働くにあたり、スポーツ業界は狭き門ですが、業界に入っていくために特別な経験やスポーツ業界でのツテが必要といったことはないんでしょうか。

まったく必要ないと思います。今はクラブチームも公募で人を採用していたりしますし、たとえば、サッカー業界と一言でいっても、とても広い世界なんですよね。クラブだけではなく、スポンサー企業や関連会社もたくさんありますから。それでいうと、業界の一般的な知識に加えて、自分の得意なものを持っていると強いかもしれません。

水谷

水谷

金子

金子

スポーツに対していろんな携わり方ができるからこそ、自分の能力を生かせる場所を自分から見つけていけるということですね。

スポーツに興味のある方は、自分の得意なことを生かして、活躍できる場所をぜひ見つけてほしいですね。

水谷

水谷

金子

金子

お話を伺って、ますますサッカー業界で働きたくなりました。

今日はありがとうございました。

ありがとうございました。

水谷

水谷

プロフィール

-

-

水谷 尚人 NAOHITO MIZUTANI

公益社団法人日本プロサッカーリーグ カテゴリーダイレクター

株式会社SEA Global 代表取締役CEO

産業能率大学 客員教授早稲田大学卒業後、リクルートに入社。その後、Jリーグ発足に合わせ、日本サッカー協会(JFA)に入局。2002年、湘南ベルマーレの強化部長に就任してクラブ運営に携わり、チームをJ1に定着させるなどチーム力強化に貢献。2010年には取締役に就任し、2015年12月から2022年12月まで代表取締役社長を務めた。

-

-

金子 遊介 YUSUKE KANEKO

産業能率大学 情報マネジメント学部現代マネジメント学科3年

小1からサッカーを始めた大のサッカー好き。母親の地元のロアッソ熊本(J2)のファンで、こちらで試合があるときには観戦に行っている。ゼミでの活動や大学の授業でさまざまな視点からスポーツマネジメントを学ぶ中で、地域に根差したクラブ運営に携わりたいと思うように。将来の夢は、サッカークラブのスタッフとして仕事をし、スポーツを通して地域に活力を与え、地域の子供たちに夢や元気を与えられる存在になること。