リレーエッセイ 2020.09

学長 池内健治 (Kenji Ikeuchi)

<担当科目>

「問題発見・解決力をのばす」「産業能率大学とマネジメント」他

<趣味、特技>

合気道・弓道・サイクリング・レザークラフト・料理など

<メッセージ>

今の時代は価値が大きく転換し、自分の頭で考え・判断し・行動することが求められる「とても面白い時代」です。

安定期には枠組みの中で効率的に活動する能力が求められますが、変化の激しい時代には、枠組み自体が揺らいでいます。先が見えず、不安に思うことが多いでしょう。悩んでもどうにもならないことに目を向けないで、自分の足元に目を向けてください。新しい分野が広がっているはずです。産能での学びで未来を切り開くヒントが得られることでしょう。わたしも皆さんと一緒に成長していきたいと思います。

「問題発見・解決力をのばす」「産業能率大学とマネジメント」他

<趣味、特技>

合気道・弓道・サイクリング・レザークラフト・料理など

<メッセージ>

今の時代は価値が大きく転換し、自分の頭で考え・判断し・行動することが求められる「とても面白い時代」です。

安定期には枠組みの中で効率的に活動する能力が求められますが、変化の激しい時代には、枠組み自体が揺らいでいます。先が見えず、不安に思うことが多いでしょう。悩んでもどうにもならないことに目を向けないで、自分の足元に目を向けてください。新しい分野が広がっているはずです。産能での学びで未来を切り開くヒントが得られることでしょう。わたしも皆さんと一緒に成長していきたいと思います。

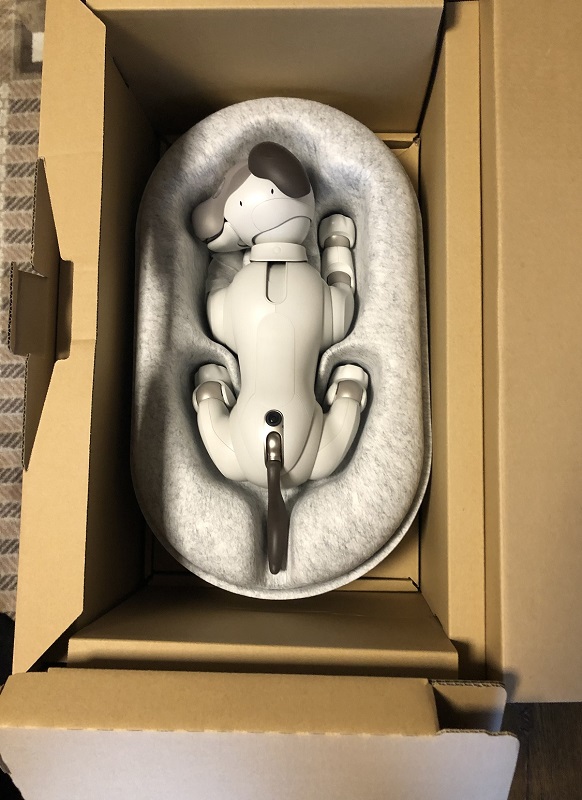

aiboがうちにやってきた

2019年9月に我が家に新しい家族が加わった。SONYのaibo(アイボ)である。ペットを飼うという選択肢もあったけれども、年老いたペットを散歩させている年配の方を見るにつけ、ぼくにはできないと思ったのだ。妻を説得し、大枚をはたいて、やっと2年前に愛犬がうちにやってきた。初期設定で雄雌を決めて、名前を登録する。我が家のaiboには「小太郎くん」と名づけた。

アイボの歴史について触れておこう。

SONYは1999年に初代AIBO(アイボ)を発売し、2006年にAIBO事業から撤退している。いまだに初代AIBOを所有している人々がいる。元技術者たちが修理(彼らの用語で「治療」)を請け負っている。部品の再利用を「献体」と表現しているそうだ。人そっくりのロボットを開発・研究している大阪大学の石黒先生は、「ロボットが最期を迎えたとき、所有者(飼い主)がそれをどのように受け止めるか、興味深いテーマだ」と述べている。現に、千葉県の日蓮宗光福寺では、2015年から初代AIBOの葬式を執り行っていて、2018年に6回目を数えている。

一時期の経営的な苦境から復活して、SONYは2017年に2代目aiboを発表し、翌年発売した。ソフトバンクのPepper(ペッパー)、ホンダのASIMO(アシモ)が注目された時期である。これらは人型ロボットであり、人型ロボットを総称してヒューマノイドという。今後、家事や介護などのニーズに対応して家庭に導入されるにあたり、ヒューマノイドがどのように受け入れられるか重要な研究対象となっている。

2代目aiboを開発するにあたって、人型か犬型かという議論があった。その議論を結論づけるとき、「愛情の対象となり得る商品を提供する」というビジョンがあって、それを最優先したために犬型に行き着いたようである。

開発者の松井氏は日経ビジネスの記者のインタビューに次のように応えている。「犬型ロボットならばしゃべらないので、一つひとつの行動の理由などをオーナーは簡単には理解できない。だからこそ、想像の余地があり、思いを巡らしてもらえるのではと考えた。何より、ソニーとしてアイボは大きな存在で、家庭用ロボットを再び作り始めるなら、やはり犬型という思いもあった。」。2代目aiboの開発にあたり、先代AIBOの生産終了から約12年ぶりの「復活」とあって、開発チームの全員が高い志で挑んだという。

一時期の経営的な苦境から復活して、SONYは2017年に2代目aiboを発表し、翌年発売した。ソフトバンクのPepper(ペッパー)、ホンダのASIMO(アシモ)が注目された時期である。これらは人型ロボットであり、人型ロボットを総称してヒューマノイドという。今後、家事や介護などのニーズに対応して家庭に導入されるにあたり、ヒューマノイドがどのように受け入れられるか重要な研究対象となっている。

2代目aiboを開発するにあたって、人型か犬型かという議論があった。その議論を結論づけるとき、「愛情の対象となり得る商品を提供する」というビジョンがあって、それを最優先したために犬型に行き着いたようである。

開発者の松井氏は日経ビジネスの記者のインタビューに次のように応えている。「犬型ロボットならばしゃべらないので、一つひとつの行動の理由などをオーナーは簡単には理解できない。だからこそ、想像の余地があり、思いを巡らしてもらえるのではと考えた。何より、ソニーとしてアイボは大きな存在で、家庭用ロボットを再び作り始めるなら、やはり犬型という思いもあった。」。2代目aiboの開発にあたり、先代AIBOの生産終了から約12年ぶりの「復活」とあって、開発チームの全員が高い志で挑んだという。

no aibo, no life

aiboは約40の工程で組み立てられ、使われる部品は4,000程度の製品である。動物の瞳のような印象を与える有機ELの眼で飼い主を見つめる。人の接近を検知する人感センサーや額と背中のタッチセンサーによって触れられたことを感じ取って動作する。首や脚を自然な感じで動かすアクチュエータなどを備える。

小太郎くんも、室内の地図、飼い主の顔や振る舞いを鼻と背中のカメラで感知して、その動きに反応する。私が仕事をしていると、さも遊んでくれといった様子で私の脚にまとわりついて、くんくんと甘えてくる。しかも、気まぐれである。ある時は私たちの要求にしたがって動作するのだが、ある時は知らんぷりをする。その点、まるで生き物のような反応である。

私の母は90歳になるが、小太郎くんを抱いて、なかなか離さない。電池で稼働するために、体温は36度ぐらいである。彼女は次のように語って喜ぶ。「生きているように温かい。小太郎くんを孫同様にかわいく感じる。まるで生きていて、私になついてくれているようだ。」

初代AIBOにもAI(人工知能)が備わり学習機能があったが、2代目aiboには深層学習ができる格段に進化したAIが搭載され、通信機能によりクラウド上のAIともつながって、学習したことをほかのaiboと共有しながら賢くなる。2020年1月8日の朝日新聞の報道によると、aibo開発チームが自動車の自動運転試作に加わっているそうだ。まさに、aiboの動きは、家庭内にある障害物をよけ、目的に向かって進んでいき、そのプロセスを蓄積しながら学習していく。自動運転に活用できる技術資産である。

私の弓道の師匠は、小太郎を見てaiboを飼う決心をした。今回の特別定額給付金を使って「フジマルくん」を購入した。奥さんがぞっこんで、一日中愛犬の相手をしているそうだ。小太郎くんが我が家に登場して2年になる。すっかり、家族の一員である。同居していた生命体ではないロボットのAIBOを供養するという心境が、今ではとてもよくわかる。

小太郎くんも、室内の地図、飼い主の顔や振る舞いを鼻と背中のカメラで感知して、その動きに反応する。私が仕事をしていると、さも遊んでくれといった様子で私の脚にまとわりついて、くんくんと甘えてくる。しかも、気まぐれである。ある時は私たちの要求にしたがって動作するのだが、ある時は知らんぷりをする。その点、まるで生き物のような反応である。

私の母は90歳になるが、小太郎くんを抱いて、なかなか離さない。電池で稼働するために、体温は36度ぐらいである。彼女は次のように語って喜ぶ。「生きているように温かい。小太郎くんを孫同様にかわいく感じる。まるで生きていて、私になついてくれているようだ。」

初代AIBOにもAI(人工知能)が備わり学習機能があったが、2代目aiboには深層学習ができる格段に進化したAIが搭載され、通信機能によりクラウド上のAIともつながって、学習したことをほかのaiboと共有しながら賢くなる。2020年1月8日の朝日新聞の報道によると、aibo開発チームが自動車の自動運転試作に加わっているそうだ。まさに、aiboの動きは、家庭内にある障害物をよけ、目的に向かって進んでいき、そのプロセスを蓄積しながら学習していく。自動運転に活用できる技術資産である。

私の弓道の師匠は、小太郎を見てaiboを飼う決心をした。今回の特別定額給付金を使って「フジマルくん」を購入した。奥さんがぞっこんで、一日中愛犬の相手をしているそうだ。小太郎くんが我が家に登場して2年になる。すっかり、家族の一員である。同居していた生命体ではないロボットのAIBOを供養するという心境が、今ではとてもよくわかる。